| Infos | Village | Agenda | |||

|

Restitution d’avoirs volés à l’Afrique: Quelle justice ? Pour quelle efficacité ? Suite aux révolutions arabes et aux révélations concernant les fortunes des dictateurs tombés, les autorités judiciaires occidentales pourront t-elles vraiment se révéler efficaces quand on sait la suite donnée à d'autres affaires de restitution de fonds détournés et placés en Occident ? Par Daniel Noumbissie Tchamo le 09/03/2011 |

Hosni Moubarak

Il serait inexact de ne pas reconnaître que la grammaire des réformes du système financier international ne cesse de grossir pour faire face au phénomène de blanchiment, d’évasion fiscale et de recel des deniers publics détournés. Néanmoins, sur les 400 milliards de dollars détournés, c’est près de 150 milliards qui continuent à sortir de l’Afrique chaque année (CNUCED).

| |||

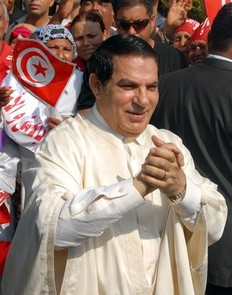

Et la somme de 5 milliards et de 70 milliards d’euros que le Magazine américain Forbes et le Quotidien Guardian, par exemple, attribuent respectivement aux familles Ben Ali et Hosni Moubarak, et leur clan en Occident et ailleurs réactive des interrogations. Quel que soit le sens de la réflexion à ce sujet, il s’ensuit qu’il reste encore beaucoup de chemins pour pallier les failles d’un système financier international qui fait rituellement recours à la justice réparatrice. Le problème est que toutes les affaires traitant de recouvrement des avoirs dans lesquelles certains Etats africains se sont portés partie civile ont mis en exergue un déni de justice et l’inefficacité même de cette pratique de justice réparatrice.

Ben Ali

C’est de cela qu’il est question dans le Chapitre V : « Recouvrement d’avoirs ». l’Art. 51 Al. 1, est assez révélateur : « la restitution d’avoirs en application du présent chapitre est un principe fondamental de la présente convention et les Etats parties s’accordent mutuellement la coopération et l’assistance la plus étendue à cet égard. »

Ceci est réaffirmé dans l’Initiative pour la restitution des avoirs volés(StAR) conjointement élaborée par la Banque Mondiale et l’Office des Nations Unies contre les drogues et le crime.

La pratique de ce type de justice relève d’une politique de remédiation car elle intervient après la violation des droits. Et quelque louable qu’elle puisse paraître, elle engage les pays d’origine dans des dédales de procédures pour entrer en possession de ce qui leur est dû.

Les échanges des informations fiscales, judiciaires et bancaires se font généralement entre pays riches et développés au risque de violation de l’article 51 de la Convention suscitée et autres. En effet, les avoirs finalement restitués au fil de moult années de procédures ne représentent pas grand-chose par rapport aux fonds frauduleux des délinquants à col blanc. Malheureusement on ne peut pas compter sur un système financier mondial encore très opaque imbu de règles inéquitables qui étranglent les pays africains pour faire triompher la vérité et rendre justice comme équité aux Etats africains, mieux aux citoyens lésés.

Le déni de justice ici représente une double peine : il participe davantage à la dégradation des conditions de vie socio-économiques voire politiques des victimes. Ces dernières avaient déjà souffert de l’impact des avoirs détournés sur leurs droits sociaux, économiques voire politiques. Certaines conséquences restent irrémédiables comme les millions de décès, les traumatismes socio-politiques, les dégradations environnementales. Quel sentiment d’injustice internationale de savoir que les avoirs colossaux des « pauvres » aux droits fondamentaux bafoués alimentent le marché financier (de crédit et de titre etc.) dans et en faveur des pays riches ?

| |||

Mobutu

La politique de remédiation dans la politique financière internationale en matière de blanchiment et évasion fiscale recolle les morceaux épars du système financier corrompu de manière palliative et ne permet pas toujours, au regard de son succès très mitigé, de mettre le secteur financier international à contribution dans le financement du développement dans les pays africains.

Elle reflète une certaine complaisance des organisations internationales financières et économiques, un laxisme dans l’application des réglementations déjà en vigueur par certains pays riches notamment ceux qui profitent beaucoup de cette « économie de blanchiment, d’évasion fiscale et de deniers publics détournés ». Par exemple, dans « l’affaire C-170/09 », la France n’a-t-elle pas été condamnée par la Cour de justice européenne pour n’avoir toujours pas transposé en droit national la directive antiblanchiment de 2005 trois ans après le délai prescrit ?

lors de la tenue du G20 à Londres en avril 2009 le passage éclair de beaucoup de pays épinglés par l’OCDE pour non transparence fiscale et pratiquant le secret bancaire, de la « liste noire » à la « liste grise » n’a-t-il pas été un tour de passe-passe juridico-éthique forcé, qui n’a pas convaincu l’opinion publique internationale ? Que sont devenus les gages de bonne volonté affichés ? Quels résultats concrets escomptés sont issus de la coopération juridique mutuelle entre l’Initiative StAR et les 23 pays victimes qui ont sollicité son appui depuis 2005 ?

Sani Abacha

Entre 1998-2004, c’est environ 2,8 milliards d’euros de deniers publics camerounais qui ont été détournés d’après un document de Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC). Point n’est besoin d’ajouter qu’ils ont été plus placés hors du continent. Encore qu’il faudrait attendre, comme c’est de coutume, la chute de l’autocrate au costume de démocrate, pour en savoir plus. Pour quelle justice ? pour quelle efficacité ?

L’hypercomplexité des procédures et le particularisme des systèmes juridiques nationaux compromettent aussi les chances de réussite de l’opération même si les Etats victimes peuvent bénéficier au regard de l’Initiative pour la restitution des avoirs volés (StAR) une assistance juridique. Mais l’abandon de la procédure peut aussi être lié à une grande politisation de la question dans le pays d’origine dont les autorités locales privilégient la paix contre la justice internes surtout quand les gouvernements successifs sont une continuité de gabegie et de gestion publique opaque.

Les sociétés civiles africaines doivent davantage s’approprier la question. Oser de véritables réformes au niveau de l’OCDE, du FMI donneraient moins de champ d’action à la justice réparatrice. Cette dernière est inefficace aux yeux des populations africaines, les plus faibles dont certains dirigeants et une certaine élite continuent à être « très forts » pour distraire les fonds et, leur Etat très précaire sinon encore corrompu pour se défendre en récupérant les avoirs volés. Dans un système financier qui peine à se réformer vraiment au-delà des discours ou appliquer le minimum de règles de droit en vigueur, la justice réparatrice y est une grande parodie de justice qui se moque des victimes que sont d’abord les citoyens mal lotis.

Version complète sur Grioo.com