|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

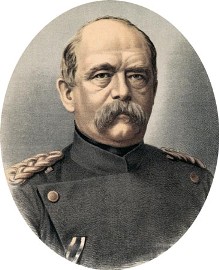

Otto Von Bismarck

©

britannica.com |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L’Afrique se doit d’être clairement divisée, ordonnée et maîtrisée. Cette phrase pourrait aisément résumer l’idée coloniale dans l’esprit des Européens du 19ème siècle.

L’expansion européenne sur le continent noir et le partage qui en découle logiquement sont entérinés par la Conférence de Berlin. L’évènement, initié par le chancelier prussien Otto Von Bismarck, a pour but d’établir et de préciser les zones d’influence de chacun des états présents.

A partir de 1870, la conquête s’accélère, les Européens prennent très vite le contrôle des zones de leur choix. Et ce, au mépris de la puissance européenne déjà présente. La conférence internationale proposée s’inscrit de fait dans un contexte politique très tendu.

Officiellement, la France, l’Espagne, l’Autriche-Hongrie, le Portugal, le Grande-Bretagne et tous les autres s’accordent pour mettre un terme à la "conquête sauvage" du continent.

Officieusement, la manœuvre vise à étouffer dans l’œuf tout combat fratricide entre les nations européennes. Le chancelier, habile politicien, sait que la Conférence lui fournira un moyen efficace de protéger les intérêts prussiens en Afrique, matérialisés par les comptoirs allemands installés au large du Cameroun et du Togo. Il espère aussi éloigner la France, minée par la défaite de 1870, de toute velléité territoriale concernant l’Alsace-Lorraine.

|

|

|

Tous les éléments susceptibles de causer une quelconques discordes entre les colons sont mis à plat. Et les règles fixées sont claires. Les nations colonisatrices sont d’accord : toute entreprise coloniale se fera dorénavant en informant les autres nations. L’Etat du Congo appartient officiellement au Roi Belge Leopold II.

Cette proclamation est sans doute le fruit des revendications territoriales émises part le souverain belge. De fait, les Français qui disputent jusque là la propriété du territoire aux Belges n’ont désormais plus leurs mots à dire. Néanmoins, la France obtient la reconnaissance de son autorité sur la rive droite du Congo et de l’Oubangui.

La navigation entre le fleuve Congo et Niger est libre. De même que le commerce. Aucune nation ne peut plus désormais se déclarer propriétaire de ses cours d’eau. En outre, pratiquer l’esclavage devient interdit. Il ne s’agit là que de quelques exemples. Néanmoins, ces derniers illustrent bien la volonté des Européens de gérer l’Afrique selon leurs intérêts propres. Des intérêts si supérieurs qu’ils ne jugent pas nécessaire d’avertir les Rois et les peuple africains, pourtant premier concernés.

|

|

Incubation coloniale |

La Conférence voulue par Bismarck fournit un cadre légal à une colonisation amorcée bien des années auparavant. En 1830, les Français se lancent à la conquête de l’Algérie. Au milieu du 19ème, ces derniers entendent bien s’approprier une partie de l’Afrique sub-saharienne. De fait, au 19ème siècle, les Africains sont confrontés à deux facteurs. Celui de leur environnement, dont l’aridité complique les conditions de vie d’une partie de la et à un second, l’arrivée d’étrangers mieux armés et prêts à la conquête sur leur territoire. La fin du 19ème sonne un fois de plus le glas de l’isolation et fait entrer le continent noir dans le jeu complexe de la géopolitique occidentale.

En 1854, le Sénégal ne tarde pas à tomber sous la coupe de la nation des droits de l’Homme. En 1882, la Grande-Bretagne occupe l’Egypte. Le continent noir suscite bien des convoitises. Le phénomène connaît une brusque accélération dans la seconde partie du 19ème siècle. A partir de 1850, la partie maritime du continent devient le théâtre d’une activité commerciale soutenue. D’autant plus que l’abolition de la traite n’y met pas un terme définitif.

Les Portugais continuent à pratiquer la traite, leur cargaison humaine est envoyée sur les côtes du Brésil. Durant le 19ème siècle, De nombreux comptoirs apparaissent sur les flans du continent. Ils ne font qu’augurer le tournant économique que les Européens entendent appliquer sur leur nouvelle conquête. L’historienne Catherine Coquery-Vidrovitch évoque pour cette période la notion d’"incubation coloniale".

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

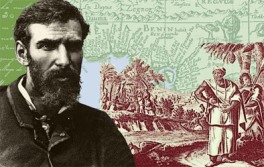

Savorgnan de Brazza

©

culture.gouv.fr |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Portugais, Espagnols et Allemands se lancent eux aussi à la conquête de ce grand continent, qui, conformément aux dires de Victor Hugo, n’appartient à personne. Savorgnan de Brazza, Livingstone, Stanley ou encore Serpa Pinto se sont tous lancés à l’aventure, poussés par le désir de découvrir et de faire offrande à leur patrie d’une nouvelle terre.

Dans la seconde moitié du 19ème siècle, l’Afrique représente autant un territoire nouveau qu’un débouché économique supplémentaire. Entre 1873 et 1885, une dépression économique frappe l’Europe. La conquête s’inscrit tout à fait dans ce cadre. Pour redonner vie à une économie métropolitaine asphyxiée, les nations d’Europe se tournent vers leurs colonies. Et légalise son dépeçage.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Donnez

votre opinion ou lisez les 0 réaction(s) déjà écrites Donnez

votre opinion ou lisez les 0 réaction(s) déjà écrites

Version

imprimable de l'article Version

imprimable de l'article

Envoyer

l'article par mail à une connaissance Envoyer

l'article par mail à une connaissance

Partager sur:

Facebook Facebook

Google Google

Yahoo Yahoo

Digg Digg

Delicious Delicious

|

| |

| |

Les dernières photos publiées sur Grioo Village |

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

| |

| |

| |

Top

Top |

| |

| |

|

| |

| |

|

|

|

|

|