|

|

|

La République de Côte d’Ivoire traverse actuellement une passe difficile. Un an après les accords de Marcoussis, la situation semble toujours aussi confuse. Comment la Côte d’Ivoire, il y a peu encore, citée comme la vitrine de l’Afrique de l’Ouest a-t-elle pu en arriver là ? Il nous a semblé bon de faire le point sur les événements qui ont présidé à la déliquescence d’un pays autrefois cité en exemple.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

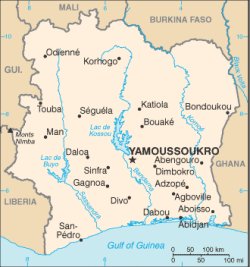

La Côte d'Ivoire

©

cia.gov |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La République de Côte d’Ivoire est demeurée pendant longtemps, aux yeux de nombreux observateurs internationaux, un pays d’une grande stabilité, tant politique qu’économique. En quarante ans d’indépendance, elle a échappé aux désordres politiques, aux guerres tribales et aux crises économiques, toutes fièvres endémiques dont souffre un continent trop souvent voué à la misère et aux chaos. Havre de paix et de stabilité, la RCI cultivait, sous la houlette de son premier président, Félix Houphouët-Boigny, son statut d’exception. Par une politique d’ouverture aux capitaux étrangers, par la faiblesse de ses dépenses militaires, le maintien de liens forts avec la France, le développement d’une politique d’accueil et d’intégration des ressortissants étrangers, le « père de la nation » témoignait d’une grande sagesse et d’une connaissance sûre des réalités de son pays.

La Côte d’Ivoire pourtant, ne fait plus aujourd’hui figure d’exception. Six tentatives de coup d’état, depuis décembre 1999, sont venues briser le mythe d’une nation unie et prospère. Les prodromes de la crise sont à chercher, pêle-mêle, dans la transition ratée entre l’ère Houphouët-Boigny et la période actuelle, la difficile mise en application du multipartisme, le manque de lisibilité évident du jeu politique et l’émergence du concept « d’ivoirité » dans un pays de tradition multi-ethnique (la scission progressive du pays entre un Nord musulman et un Sud catholique n’étant que la résultante de ces tensions cumulées). A cela s’ajoutent les querelles de partis, voire d’individualités.

Henry Konan Bédié, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Robert Gueï sont quelques-uns de ces acteurs dont les passes d’armes, récurrentes, et les multiples palinodies sont venues brouiller l’intelligibilité d’un champ politique confus.

Rencontre nodale de lignes de fractures plurielles (politiques, économiques, militaires et ethnico-religieuses), trame complexe d’événements abscons, la crise ivoirienne suppose une lecture rigoureuse. La nôtre se voudra essentiellement politique. L’isolement de quelques lignes de force permettra assurément d’appréhender la logique interne de la crise. Surtout, le poids accordé aux deux entretiens autorisera, par la multiplication des points de vue, une représentation non pas univoque d’une réalité incessible, mais une analyse distanciée et plurielle d’un événement toujours fluctuant car en prise directe avec la réalité.

|

|

Aux origines de la crise : la difficile succession à Houphouët-Boigny : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Félix Houphouët-Boigny

©

dse.de |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La crise ivoirienne trouve, incontestablement, son origine dans les instants qui ont suivis le décès du président Félix Houphouët-Boigny, le 7 décembre 1993(1). Le quotidien Le Monde déjà, titrait dans un article du 21 octobre : « L’hospitalisation du président Houphouët-Boigny a relancé les spéculations sur sa succession ». Faisant état des rivalités qui commençaient à se dessiner dans les cercles du pouvoir, il s’inquiétait notamment de la mise en application du multipartisme dans un pays qui n’avait connu, depuis son indépendance, qu’une seule formation politique : le PDCI (Parti Démocratique de Côte d’Ivoire).

Désormais, trois grands partis, au moins, s’affrontaient sur fond de guerre constitutionnelle : le PDCI sus nommé de Henry Konan Bédié, le RDR (Rassemblement des Républicains) d’Alassane Ouattara et le FPI (Front Populaire Ivoirien) du socialiste Laurent Gbagbo. La particularité de cette structuration à trois du champ politique ivoirien ? Une forte ethnicisation des partis. En effet, tandis qu’Alassane Ouattara, dont la nationalité ivoirienne a toujours fait question, pouvait s’appuyer sur le Nord du pays, dont il est originaire, Laurent Gbagbo, lui, pouvait compter sur l’Ouest. Bédié enfin, par son appartenance à l’ethnie Baoulé, dont était également originaire Houphouët-Boigny, pouvait se prévaloir d’une double légitimité, traditionnelle et politique (2). Cette dernière tout particulièrement fut l’objet de critiques sévères de la part de ses opposants.

|

|

Le manque de légitimité du président Bédié : (décembre 1993-1999) : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

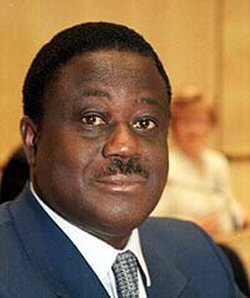

Henri Konan Bédié

©

http://www.who.int |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Au-lendemain du décès de Félix Houphouët-Boigny, le processus constitutionnel de succession notamment est sur la sellette. Et tout particulièrement l’article 11 de la Constitution, qui désigne automatiquement le président de l’Assemblée nationale, Henri Konan Bédié, comme président de la République jusqu’à l’expiration du mandat en cours, en 1995. Cet article, modifié le 6 novembre 1990, stipule que, « en cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu constaté par la Cour suprême saisie par le gouvernement, les fonctions de président de la République sont dévolues de plein droit au président de l’Assemblée nationale ». La version précédente de cet article ne prévoyait qu’un intérim de quarante-cinq à soixante jours, le temps d’organiser des élections générales. En 1990, le gouvernement avait justifié cette modification constitutionnelle par le « souci d’assurer la continuité du pouvoir sans recourir à un intérim qui peut être générateur de confusion ». Une « précaution » qui allait générer de nombreux mécontentements, troubles et confusions.

Mais c’est avant tout la lutte qui, en filigrane, se dessinait entre le président Bédié et son challenger Alassane Ouattara, dans la perspective des élections à venir (en octobre 1995), qui laissait planer un doute quant à l’avenir de la Côte d’Ivoire. De fait, soucieux de conserver le pouvoir, Henri Konan Bédié n’hésita pas à développer le thème, sulfureux, de « l’ivoirité »(3). Dans un pays où 35 à 40% de la population est d’origine étrangère, l’utilisation d’une telle thématique nationaliste, à des fins électorales, ne pouvait qu’être problématique.

Premièrement, elle portait atteinte à la cohésion nationale. A dater de ce jour, les clivages ethniques ne cessèrent d’empirer.

Deuxièmement, elle portait préjudice au libre fonctionnement du jeu démocratique. Les poids lourds de l’opposition, notamment le Front Populaire Ivoirien de Laurent Gbagbo et le Rassemblement des Républicains d’Alassane Ouatara décidèrent de jouer la carte du « boycot actif », tout ayant été fait pour écarter ce dernier de la course à la présidence.

Bilan : Bédié fut réélu le 22 octobre 1995, triomphant avec quelques 95% des voix d’un seul et modeste adversaire, Francis Wodié, candidat du Parti ivoirien des travailleurs (PIT), une formation de gauche sans moyens.

Pendant ce temps, le pays se délitait. Violences urbaines de protestation contre l’éviction du candidat Ouattara, violences xénophobes d’une partie de la population « ivoirienne » contre les gens du Nord, forces corruptrices allogènes… La Côte d’Ivoire faisait la douloureuse expérience de ce qui allait devenir son quotidien.

Car ne nous y trompons pas. Une bonne partie des événements qui, actuellement, déchirent le pays trouvent leur origine dans cette période 1993-1995 et ne sont que les surgeons d’une politique malhabile de marginalisation et de ghettoïsation d’une partie de l’opposition. Sous couvert de restauration des institutions démocratiques, le pouvoir militaire qui se met en place à l’issu du coup d’état du 24 décembre 1999, initié par le général Gueï, ne fera qu’entériner, à l’usage, un certain nombre de thèmes apparus sous la présidence précédente, « ivoirité » en tête. Laurent Gbagbo lui-même, ancien allié d’Alassane Ouattara et actuel président de Côte d’Ivoire, finira par accorder quelques crédits à cette thématique nationaliste et passablement xénophobe. Ecarter le dirigeant du RDR de la course à la magistrature suprême, en arguant d’une nationalité ivoirienne douteuse sera ainsi, à l’image des ses prédécesseurs, l’une des constantes de sa politique.

|

|

La parenthèse Gueï ou la persistance dans l’erreur : (24 décembre 1999-22 octobre 2000) : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le général Gueï

©

afrol.com |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Signe évident de la fragilité des institutions ivoiriennes : le 24 décembre 1999, au terme d’une révolte de vingt-quatre heures, le général Gueï annonce à la télévision la destitution du président Bédié. En un laps de temps somme toute très court, une mutinerie brouillonne, conduite par de jeunes militaires ivoiriens, s’achève par un putsch improvisé.

L’inimaginable vient de se produire. Pour la première fois de son histoire, quarante après l’indépendance, ce coin de l’Afrique de l’Ouest, considéré comme un pays phare de la réussite africaine, où l’armée ne compte guère (11000 hommes, plus 6500 gendarmes), est passé sous la coupe d’un Comité national de salut public (CNSP) de dix hommes.

Sans effusion de sang, le nouveau pouvoir qui se met en place est plutôt bien reçu par les Ivoiriens. D’autant que le général Gueï multiplie les promesses de respect de la démocratie.

Pourtant, la situation se délite rapidement. Là encore, « l’ivoirité » et la nationalité d’Alassane Ouattara exacerbent les passions. « En Côte d’Ivoire, 100 jours après le putsch, l’euphorie laisse place à l’inquiétude » titre le quotidien Le Monde (24 avril 2000).

« La polémique aux relents xénophobes sur l’ivoirité se poursuit ». Et pour cause. Le projet de nouvelle Constitution, adoptée le 23 juillet 2000 par référendum, stipule que tout candidat à l’élection présidentielle se doit d’être « ivoirien, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens ».

M. Ouattara, qui a bénéficié dans sa jeunesse d’une bourse en tant que ressortissant de la Haute-Volta (ancien nom du Burkina Faso) et qui a occupé un poste de vice-gouverneur de la Banque centrale ouest-africaine au titre de la Haute-Volta se trouvait ainsi de facto en bien mauvaise posture pour briguer un mandat présidentiel.

L’invalidation, quelques temps plus tard, par la Cour suprême ivoirienne, de quatorze des dix-neuf candidatures ne devait pas améliorer les choses. Critiquée par la France, l’OUA et Washington, la Côte d’Ivoire se trouvait rejetée au banc des nations.

La junte militaire multipliait les entraves au libre jeu démocratique en une geste désormais bien connue. Tentative de captation monopolistique du pouvoir et réduction de l’espace politique de compétition entre les candidats à la représentation du peuple, atteintes multiples aux droits de l’homme, réactivation d’un vieil atavisme xénophobe délétère… La machine était bien rôdée qui, une fois de plus se mettait en branle.

|

|

Une élection présidentielle entachée d’irrégularités : Laurent Gbagbo ou le président sans légitimité ? : (22 octobre 2000- aujourd’hui) : |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Laurent Gbagbo

©

http://www.afrique-express.com |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Boycottée par l’opposition, dont les candidats avaient tous été « invalidés », ainsi que par les observateurs internationaux, l’élection présidentielle du dimanche 22 octobre 2000 se déroula dans une atmosphère lourde. Ce scrutin, qui était censé mettre fin à la transition militaire qui avait suivi le coup d’état de décembre 1999, révélait en réalité les ambitions personnelles du général Gueï, candidat, malgré ses promesses, à sa propre succession.

Le 26 octobre, alors que la Commission nationale électorale créditait le candidat Gbagbo de 51% des suffrages, le général Gueï, refusant de reconnaître sa défaite, la dissolvait avant la promulgation officielle des résultats, annonçant sa victoire avec 52% des suffrages contre 41% pour le candidat socialiste.

Un deuxième coup d’état qui allait, une fois de plus, plonger le pays dans la crise qu point d’en faire, selon le mot de Michel-Henry Bouchet, une « Yougoslavie sub-saharienne »(4).

Laurent Gbagbo, qui s’était lui aussi autoproclamé président de la République de Côte d’Ivoire finira par l’emporter sur le général Gueï, grâce notamment au soutien d’une partie de la communauté internationale, France en tête.

Considérant la légitimation de Laurent Gbagbo comme « le moyen le plus sûr pour ramener progressivement la démocratie en Côte d’Ivoire », le ministère des affaires étrangères appuyait sans réserves le candidat socialiste.

L’approche française cependant était loin de faire l’unanimité et n’était partagé ni par Washington, ni par plusieurs dirigeants africains qui avaient du mal à se satisfaire de l’élection présidentielle ivoirienne telle qu’elle s’était déroulée. Et tandis que le Département d’Etat américain qualifiait cette élection de « mascarade », Thabo Mbeki, président de l’Afrique du Sud considérait que « la chose la plus correcte à faire était de tenir maintenant de véritables élections démocratiques en Côte d’Ivoire ». Sur la sellette donc, le nouveau président Laurent Gbagbo, dont beaucoup contestaient, en Côte d’Ivoire même, la légitimité.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le RDR d'Alassane Ouattara

©

rdrci.org |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ali Coulibaly, porte-parole du Rassemblement des républicains (RDR), donnait, dans un entretien au Monde, une analyse tout à fait pertinente (bien que partisane) des nouveaux enjeux que posait cette élection. Nous jugeons utile d’en retranscrire ici l’intégralité.

Quelle est votre réaction au départ du général Gueï ?

Aujourd’hui, c’est la victoire du peuple ivoirien. Le dictateur est parti. Mais celui qui s’est proclamé président [Laurent Gbagbo] n’a aucune légitimité. Nos militants ont investi la rue pour demander de nouvelles élections et vont continuer. Aujourd’hui, les transporteurs vont entrer dans la danse.

Comment la situation peut-elle évoluer ?

Un président, le général Gueï, s’est autoproclamé hier. Un autre président s’autoproclame aujourd’hui. Cela comporte des risques sérieux. Nous sommes dans ne zone de turbulences, car ces élections n’ont aucune légitimité. Nous demandons de nouvelles élections avec la participation de tous les candidats. A l’heure où je parle, les forces de l’ordre proches de Laurent Gbagbo ont recommencé à faire ce que les hommes de Gueï faisaient : ils bastonnent nos militants. Certains ont été arrêtés. On menace de les jeter à la mer. Cela peut très vite déraper, tourner à la guerre civile. Car si les forces de l’ordre qui se réclament du Nord décide de défendre nos militants, cela aura des conséquences extrêmement graves.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le premier ministre français Jean-Pierre Raffarin

©

gouv.fr |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pourquoi rejetez-vous la position française ?

Nous pensons que le gouvernement socialiste français a pris parti pour Laurent Gbagbo tout simplement parce que M. Gbagbo est lui-même socialiste. Mais le gouvernement socialiste français sait très bien que le processus [électoral] a été vicié dès le départ, que des candidats ont été arbitrairement éliminés. Le gouvernement français sait très bien que Laurent Gbagbo a participé au gouvernement du général Gueï et qu’avec le général Gueï il a tout mis en œuvre pour écarter les autres candidats. Une chose est de s’autoproclamer président après des élections tronquées. Une autre est de pouvoir gouverner. Beaucoup d’Ivoiriens ont refusé de cautionner cette parodie d’élection. Alors que la France ne doit pas être partisane. Elle doit aider à chercher des solutions ».

Le lecteur nous pardonnera aisément l’insertion de cet entretien dans notre analyse. Ce dernier présente en effet le mérite de donner, de manière synthétique, une idée du manque de légitimité dont souffrait, dès son élection, le président Gbagbo. Un déficit de légitimité qui, en grande partie, explique les difficultés du régime actuel.

Pour (ne pas) conclure :Notre analyse, on l’a vu, porte essentiellement sur l’étude des facteurs qui ont précédé la crise actuelle. Dévider l’écheveau d’une crise complexe, dénouer les nœuds d’incompréhension dont elle s’habille, tel fut, à-travers un axe essentiellement politique, notre propos. En accord avec les grandes lignes de force dégagées au-cours de notre entretien, nous avons volontairement organisé l’essentiel de notre étude autour du jeu politique qui, depuis le décès de Félix Houphouët-Boigny structure le paysage institutionnel ivoirien. Les rivalités entre individus, avant tout soucieux de conserver ou de prendre le pouvoir, apparaissent bien comme l’élément déterminant de la crise actuelle. Les prodromes de celles-ce ne sont donc ni à chercher dans des considérations d’ordre économique, ni dans des rivalités ethniques matinées de xénophobie, tous éléments qui ne dont que seconds et aggravants, mais dans l’instrumentalisation désastreuse qui est faite de certains tèmes, « ivoirité » en tête .

Les derniers rebondissements de la crise ivoirienne enfin, n’ont pu être traités dans le cadre de la présente analyse. Difficultés d’un sujet en prise directe avec l’actualité, notre propos se sera donc voulu essentiellement archéologique, tentative orphique d’éclaircissements.

|

(1) Notre analyse diverge ici sensiblement de celle proposée par nos deux intervenants qui, s’ils s’accordent à dire que Félix Houphouët-Boigny peut avoir une part de responsabilité dans les événements qui, actuellement, déchire la Côte d’Ivoire ne saurait être tenu pour responsable des errements de ses successeurs. Aussi bien Madame Thiriot que Monsieur Denis Pohé insistent ainsi (comme nous le ferons nous-mêmes dans la suite de notre analyse) sur les responsabilités de Henri Konan Bédié qui, le premier, développa le thème, éminemment dangereux, de l’ivoirité. Pour nos interviewés, ce sont les rivalités politiques entre individus avides de pouvoir (et notmment l’affrontement Bédié/Ouattara) qui, de manière certaine, sont à l’origine de la crise actuelle que traverse la RCI. Une interprétation qui justifie que nous ayons circonscrit notre présente analyse au seul champ politique.

|

(2) Notons ici la réserve émis par Monsieur Denis Pohé, pour lequel la division du territoire ivoirien en entités ethniques relève « d’une mauvaise connaissance de la sociologie de la Côte d’Ivoire ». Définir le Nord comme un bastion de l’Islam, fief d’Alassane Ouattara et le reste du pays comme chrétien, traduit selon lui une vision « occidentaliste » des choses. Monsieur Denis Pohé insiste ainsi sur la grande interpénétration des ethnies ivoiriennes et sur le poids souvent mal évalué, des animistes.

|

(3)A la difficile question de savoir ce que recouvre exactement le concept d’ivoirité, nos deux intervenants proposent deux réponses sensiblement différentes. Si Madame Thiriot insiste sur le contenu xénophobe d’unetelle thématique (« l’ivoirité est devenu le lieu de rencontre de toutes les rancoeurs »), Monsieur Denis Pohé introduit une légère subtilité. Pour lui, l’ivoirité, à l’origine, ne devait « rien avoir de péjoratif, ni de xénophobe. Ce ne devait pas être un instrument pour exclure les étrangers, car les étrangers participent de cette ivoirité ». Il s’agit avant tout d’une « exception culturelle » dont le contenu aurait été dévoyé par le pouvoir en place à des fins électorales. Ce terme « d’exception culturelle » est tout à fait intéressant en ce qu’il montre l’ambivalence profonde d’un concept mêlant tout à la fois racisme et xénophobie (Atavique en Côte d’Ivoire. Les populations burkinabé en sont souvent victimes) et revendications culturelles identitaires légitimes. Par ailleurs, nos deux intervenants s’accordent pour dire de l’ivoirité qu’il s’agit, en l’état actuel des choses, d’un instrument politique, « vecteur d’ambitions personnelles ». (Madame Thiriot).

|

(4) In « Côte d’Ivoire : le réalisme ou la mort », Le Monde, vendredi 27 octobre 2000.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Donnez

votre opinion ou lisez les 29 réaction(s) déjà écrites Donnez

votre opinion ou lisez les 29 réaction(s) déjà écrites

Version

imprimable de l'article Version

imprimable de l'article

Envoyer

l'article par mail à une connaissance Envoyer

l'article par mail à une connaissance

Partager sur:

Facebook Facebook

Google Google

Yahoo Yahoo

Digg Digg

Delicious Delicious

|

| |

| |

Les dernières photos publiées sur Grioo Village |

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

| |

| |

| |

Top

Top |

| |

| |

|

| |

| |

|

|

|

|

|