|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

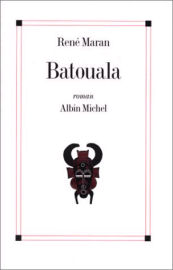

René Maran fit irruption sur la scène littéraire française avec "Batouala"

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

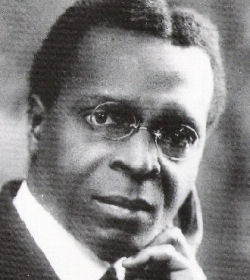

René Maran (1887-1960) René Maran (1887-1960)

René Maran naît le 5 novembre 1887 dans une famille de fonctionnaires coloniaux originaire de Guyane. Il passe le début de son enfance à Fort-de-France en Martinique. Puis va passer deux années au Congo où travaille son père, avant d'être envoyé suivre ses études dans le sud-ouest de la France, à Talence, puis Bordeaux, où il vit à l’internat et côtoie, parmi d’autres, un certain Félix Eboué, futur gouverneur de l’AEF.

Elève brillant, (il lui est arrivé d’avoir un 20/20 en dissertation française), Maran tâte la poésie à l’âge de 16 ans. A 18, il collabore à la revue "les lettres françaises", et s'interesse à de nombreux sports. On est en 1905, et Maran entame des études de droit.

Il publie en 1909 son premier recueil de poèmes, puis rejoint son père qui travaille toujours en Afrique, au Congo. Malgré le décès de ce dernier, Maran continue de vivre sur le continent africain, où il est fonctionnaire colonial. Il a plein de projets littéraires (romans, poèmes, pièce de théâtre etc). A la fin de l’année 1912, son second recueil de poèmes qui s’intitule "la vie intérieure" , est édité. La critique est bonne, c’est le succès pour René Maran, qui lance aussitôt un nouveau chantier. Il s’agit de décrire la vie de "Batouala le Mokondji, chef de tribu".

|

|

|

Il faudra neuf ans à Maran pour achever la réalisation de ce roman auquel il met des "soins extrêmes", selon ses propres termes. Le roman paraît aux éditions Albin Michel en 1921, fait sensation, voire scandale.

Toute la presse française, et les critiques de l’époque s’emparent de "Batouala". Si les critiques sont parfois violentes, "René Maran a perdu une belle occasion de laisser les nègres à leur crasse native et de nous parler d’un sujet plus intéressant"peut-on lire dans un journal, quelques individus reconnaissent le talent de l’auteur : "si comme je le crois, René Maran dit la vérité, que maudite cent fois soit une civilisation qui produit de tels résultats" dit René Violaine. D’autres encore écriront que "ce véritable roman nègre est supérieur à beaucoup de romans français". Henri de Régnier, à qui Maran avait adressé le manuscrit de "Batouala" écrit dans "Le Figaro" qu’il trouve à "Batouala" des "mérites littéraires considérables".

Maran vit toujours en Afrique, et les communications étant difficiles, il ignore que son roman a été sélectionné pour le prix Goncourt, (le prix le plus prestigieux de la littérature française) qui lui est attribué le 15 décembre 1921 (deux ans après Marcel Proust, primé en 1919). Batouala est couronné, non sans controverses car des manoeuvres souterraines avaient vu le jour pour que Maran ne soit pas couronné. "Batouala" est décrit comme le premier "roman nègre", écrit par un "nègre". Ce roman correspond selon René Maran à "du plaqué, du réel, du vécu".

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

"Batouala" grand succès de René Maran

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Batouala sera traduit en 16 langues. Maran décide de s’installer à Paris pour vivre de sa plume. Mais il y est aussi peut-être incité par le fait que son succès lui vaut l’inimitié de ses collègues, et même des injures et des menaces. Ses supérieurs lui découvrent soudainement beaucoup de défauts. Il rentre en France en passant par le Soudan égyptien sur conseil de ses amis, et pour échapper à un éventuel attentat. Un député a même demandé au ministre des colonies "quelles sanctions il comptait prendre contre cet écrivain". Ce qui est sur, c'est que beaucoup de gens n’ont pas apprécié la préface du roman qui est une critique ferme des tares du colonialisme :

"Civilisation, civilisation, orgueil des Européens, et leur charnier d’innocents (...) Tu bâtis ton orgueil sur des cadavres (...) Tu es la force qui prime le droit (...) Mon livre n’est pas de polémique. Il vient, par hasard, à son heure. La question "nègre" est actuelle. Mais qui a voulu qu’il en fût ainsi ? Mais les Américains. Mais les campagnes des journaux d’outre-Rhin (...) Mes frères en esprit, écrivains de France (...) Que votre voix s’élève ! Il faut que vous aidiez ceux qui disent les choses telles qu’elles sont, non pas telles qu’on voudrait qu’elles fussent. Et plus tard, lorsqu’on aura nettoyé les suburres coloniales, je vous peindrai quelques-uns de ces types que j’ai déjà croqués, mais que je conserve, un temps encore, en mes cahiers. Je vous dirai qu’en certaines régions, de malheureux nègres ont été obligés de vendre leurs femmes à un prix variant de vingt-cinq à soixante-quinze francs pièce pour payer leur impôt de capitation. Je vous dirai...Mais, alors, je parlerai en mon nom et non pas au nom d’un autre ; ce seront mes idées que j’exposerai et non pas celles d’un autre.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Félix Eboué fut un proche de René Maran

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Et, d’avance, des Européens que je viserai, je les sais si lâches que je suis sûr que pas un n’osera me donner le plus léger démenti. Car, la large vie coloniale, si l’on pouvait savoir de quelle quotidienne bassesse elle est faite, on en parlerait moins, on n’en parlerait plus. Elle avilit peu à peu. Rares sont, même parmi les fonctionnaires, les coloniaux qui cultivent leur esprit. Ils n’ont pas la force de résister à l’ambiance. On s’habitue à l’alcool. Avant la guerre, nombreux étaient les Européens capables d’assécher à eux seuls plus de quinze litres de pernod, en l’espace de trente jours. Depuis, hélas ! j’en ai connu un qui a battu tous les records. Quatre-vingts bouteilles de whisky de traite, voilà ce qu’il a pu boire en un mois.

Ces excès et d’autres, ignobles, conduisent ceux qui y excellent à la veulerie la plus abjecte. Cette abjection ne peut qu’inquiéter de la part de ceux qui ont charge de représenter la France. Ce sont eux qui assument la responsabilité des maux dont souffrent, à l’heure actuelle, certaines parties du pays des noirs. C’est que, pour avancer en grade, il fallait qu’ils n’eussent "pas d’histoires". Hantés de cette idée, ils ont abdiqué toute fierté, ils ont hésité, temporisé, menti et délayé leurs mensonges. Ils n’ont pas voulu voir. Ils n’ont rien voulu entendre. Ils n’ont pas eu le courage de parler. Et à leur anémie intellectuelle l’asthénie morale s’ajoutant, sans un remords, ils ont trompé leur pays.

|

C’est à redresser tout ce que l’administration désigne sous l’euphémisme d’"errements" que je vous convie. La lutte sera serrée. Vous allez affronter des négriers.

Discret, fidèle en amitié, ne recherchant pas les honneurs, Maran écrira pendant les quarante années suivant son prix Goncourt une vingtaine d’ouvrages (poésie, contes, études, romans, essais, biographies), collaborera à des dizaines de journaux, à des émissions de radio, sans être le responsable, puisqu’il est souvent "chapeauté" par quelqu’un, malgré ses nombreux accomplissements. Il est régulièrement invité à l’étranger. Toujours attaché au continent africain, il continuera à l'évoquer dans son oeuvre. ("Djouma chien de brousse" en 1927, "M'Bala l'éléphant" en 1942...)

Maran est aussi quelque peu tourmenté par son identité : dans un roman autobiographique intitulé "Journal sans date", paru en 1927, le héros qui est comme Maran fonctionnaire colonial "de couleur" en poste en Afrique, écoute un ami métropolitain lui dire : "Tu te vois-et on te croit-Nègre ? Erreur ! Tu n’en as que l’apparence. Pour le reste, tu penses en européen ". De fait, Maran est attaché à la France, mais le lien vers le continent de ses ancêtres est également fort.

Frantz Fanon évoquera Maran dans "peaux noires, masques blancs" lorsqu'il étudiera les rapports entre l’homme de couleur et la société blanche dans laquelle il évolue.

|

René Maran décède le 9 mai 1960. Si sa disparition ne provoque pas un coup de tonnerre dans le landerneau littéraire, comme le prix Goncourt qui lui avait été attribué en 1921, nombreux sont les journaux à parler de lui ou à lui rendre hommage : France Soir, Le Figaro, Le Monde, l’Aurore, le Sud-Ouest Régional, les Nouvelles littéraires, La Vie de Bordeaux, le Soir de Bruxelles, Paris-Dakar etc Ses amis lui rendent hommage en signant des articles dans la presse.

De lui-même, Maran disait "Je suis un écrivain qui a réussi, chose rare, à demeurer, toute sa vie, et en toute occasion, un homme. Et il se fait que, par-dessus le marché, cet homme est de couleur, et qu’il a servi, sa vie durant, et de son mieux, par ses écrits, malgré certaines apparences, la belle cause de la fraternisation raciale et celle des rapprochements sociaux." René Maran reste dans l'histoire comme un véritable précurseur du mouvement de la négritude qui sera popularisé plus tard par de jeunes écrivains, Leopold Sedar Senghor, Aimé Césaire et Leon Gontran Damas qui deviendront tous très connus. Au point d'éclipser et de releguer dans l'ombre un grand écrivain sans doute injustement méconnu et oublié aujourd'hui, y compris en Afrique et dans les communautés noires.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Donnez

votre opinion ou lisez les 13 réaction(s) déjà écrites Donnez

votre opinion ou lisez les 13 réaction(s) déjà écrites

Version

imprimable de l'article Version

imprimable de l'article

Envoyer

l'article par mail à une connaissance Envoyer

l'article par mail à une connaissance

Partager sur:

Facebook Facebook

Google Google

Yahoo Yahoo

Digg Digg

Delicious Delicious

|

| |

| |

Les dernières photos publiées sur Grioo Village |

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

| |

| |

| |

Top

Top |

| |

| |

|

| |

| |

|

|

|

|

|