|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

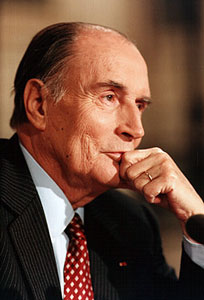

François Mitterrand

©

memo.fr |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Après la conférence de La Baule dans les années 90 au cours de laquelle le Président François Mitterrand a jeté les bases d’une nouvelle gouvernance politique dans les pays africains francophones. Il est un lieu commun de constater qu’après les partis uniques la plupart des pays d’Afrique francophone se s’est jetée corps et âme sur la voie de la "démocratisation" de leur vie politique. Cette course à la démocratisation a été renforcée par le principe typiquement africain des conférences dites nationales initiées par le Bénin.

Je ne reviens pas sur les turpitudes, les réussites et les échecs des conférences nationales dans la plupart des pays francophones si ce n’est pour constater que les pays africains ont largement réussi à initier une démocratie de proximité et restent largement encore éloignés d’une démocratie de capacité.

Les faits sont là : les nombreuses guerres civiles, politiques pour accéder au pouvoir ou pour le préserver voire pour instaurer de façon subtile un gouvernement de type héréditaire montrent que le chemin est long pour arriver vers une démocratie de capacité. La démocratie de proximité est définie par un régime politique dans lequel les gouvernants s’attachent à être proches des électeurs ou des personnes qui leur ressemblent, qui expriment des problèmes auxquels les gouvernants essaient d’apporter des solutions. Cette manière de concevoir la démocratie infuse l’idée selon laquelle il n’y a pas un modèle universel de la démocratie c'est-à-dire de la gouvernance du peuple par le peuple tout entier.

|

la classe politique dans les pays francophones est devenue partie et instrument d’une oligarchie de plus en plus autarcique qui finit par oublier le mandat que le peuple tout entier lui a confié |

|

|

| Lucien Pambou |

|

|

|

Dans la démocratie de proximité, c’est la volonté des gouvernants de se faire élire par des personnes qui leur ressemblent. On serait tenté de dire que ce peuple qui ressemble au gouvernement est caractérisé par quatre cercles concentriques dominés par le village et le clan dans le premier cercle, dans le deuxième cercle par les alliances que le clan tisse avec d’autres tribus proches, le troisième cercle étant marqué par le cercle de l’ouverture vers les autres ethnies proches et enfin le dernier cercle par le reste de la population toute entière.

Cette conception de la démocratie de proximité n’est pas vitalisante pour le fonctionnement des institutions africaines, elle est essentiellement délibérative et non décisionnaire comme peut l’être la démocratie de capacité. La délibération concerne non le peuple entier mais une fraction des éléments appartenant aux différents cercles concentriques. On le voit d’ailleurs en ce qui concerne la crise actuelle en Côte d’Ivoire au sein de laquelle une des raisons fondamentales du refus de reconnaitre la victoire de Outtara est que celui-ci n’appartient pas aux populations du Sud mais au quatrième cercle concentrique.

Dans nos pays d’Afrique francophone la démocratie de proximité est d’abord délibérative et vise à protéger les intérêts des trois premiers cercles, le quatrième cercle apparait comme le cercle qui apporte une caution sociale pour l’équilibre et la cohésion politique.

La démocratie de capacité à la différence de la démocratie de proximité est celle de la décision et du respect des différences à l’intérieur du peuple tout entier alors que dans la démocratie de proximité on recherche d’abord des personnes qui vous ressemblent par des intérêts immédiats.

|

Dans la démocratie de capacité on met l’accent sur la gestion gouvernementale pour le peuple entier et sur les difficultés éventuelles qui peuvent restreindre l’idéal démocratique. Dans la démocratie de proximité, on dit que tout est possible, on va le faire, il n’y a pas de problème, il n’y a pas de contraintes ni financière ni budgétaire et la plupart des différents programmes électoraux en Afrique francophone reposent sur ce fondement.

La démocratie de capacité est une démocratie de décision, elle est plus exigeante, moins séductrice que la démocratie de proximité. Le problème de tout démocratie n’est pas simplement celui d’un régime politique mais aussi celui d’une forme de société. Quelles formes de société les pays d’Afrique francophone veulent-ils ? Comment faire peuple et comment surmonter la crise de la démocratie actuelle en Afrique mais aussi un peu partout dans le monde, une crise qui est à la fois institutionnelle mais aussi sociale.

Le cas actuel de la Côte d’Ivoire est édifiant, on trouve dans ce pays et il n’est pas le seul, une crise de type institutionnel liée au dysfonctionnement des institutions (contradiction entre la commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel) dans la proclamation et la validation des résultats. La crise de la démocratie dans les pays d’Afrique francophone est essentiellement liée au fait que les dirigeants de ces pays tiennent un discours performatif et oublient quand ils sont au pouvoir que la démocratie c’est aussi la lutte contre le développement des inégalités sociales, politiques, économiques et culturelles.

|

Les conditions d’installation de la démocratie en Afrique sont fondées sur une précarité institutionnelle ; la classe politique dans les pays francophones est devenue partie et instrument d’une oligarchie de plus en plus autarcique qui finit par oublier le mandat que le peuple tout entier lui a confié. Pourquoi c’est ainsi ? Les raisons sont multiples mais elles tiennent essentiellement à la longue marche entre la démocratie de proximité qui permet d’accéder au pouvoir pour préserver les intérêts du village, de l’ethnie, du clan tout en parlant au nom du peuple et la nécessité d’être dans une démocratie de capacité fondée sur des règles impersonnelles connues de tous et acceptées de tous.

La démocratie de proximité prospère dans la pays africains car elle est souvent confrontée à une myopie politique fondée sur le court terme qui l’empêche de penser le long terme sauf avant les rendez-vous électoraux. Cette tension entre le temps court et le temps long est au cœur de l’action démocratique et de l’action politique en elle-même mais les pays d’Afrique francophone gagnerait à réfléchir méthodiquement et méthodologiquement sur ce que doit être le rapport à la démocratie, leur utilisation de la démocratie et leur capacité de domestiquer les tensions entre démocratie de proximité et démocratie de capacité.

Voilà les enjeux pour le XXI° siècle. Si cette réflexion n’est pas menée la démocratie en Afrique avant de commencer risque de s’appauvrir. Il faut éviter qu’elle ne devienne qu’une protection des droits individuels comme en Europe et que les modes d’émergence de la démocratie africaine accepte la pression de l’Occident qui, si on n’y prend garde, va continuer à pervertir la démocratie naissante dans les pays francophones.

Lucien PAMBOU

Professeur d’économie

Conseiller municipal d’Alfortville

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Donnez

votre opinion ou lisez les 3 réaction(s) déjà écrites Donnez

votre opinion ou lisez les 3 réaction(s) déjà écrites

Version

imprimable de l'article Version

imprimable de l'article

Envoyer

l'article par mail à une connaissance Envoyer

l'article par mail à une connaissance

Partager sur:

Facebook Facebook

Google Google

Yahoo Yahoo

Digg Digg

Delicious Delicious

|

| |

| |

Les dernières photos publiées sur Grioo Village |

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

| |

| |

| |

Top

Top |

| |

| |

|

| |

| |

|

|

|

|

|