NOIRE GALERIE/ Noirs au coeur des Lumières ... _______ ____________________________________________

Par grdpea, lundi 9 janvier 2006 à 16:25 :: [Dossier] ARTS :: #714 :: rss

I- Noirs au coeur des "Lumières"...

par Sénamé.

Des Africains dans l' "art occidental"

Musée virtuel d’œuvres d’art mettant en scène des personnages "africains". Le visiteur trouvera, s’exprimant au travers du dessin, de la peinture, et de la sculpture, le regard qu’au cours du temps des artistes ont pu poser sur le personnage 'de couleur', l'usage qu'ils en ont fait et le discours qu’ils lui ont fait tenir, que ce soit au service exclusif de leur art ou non.

On voguera donc bien loin des figurations rébarbatives du type Nègre Banania. Cette imagerie sclérosée, à l’économie intellectuelle certaine, qui s’impose le plus facilement à l’esprit et dont la publicité de la première moitié du siècle dernier s’est principalement faite porteuse.

Fort heureusement, le Noir n’est pas comptable de l’univers iconographique de ces seuls sujets douteux. Les créateurs ont, et quelques fois au risque de leur carrière, vu ou donné à voir le Noir sous un angle réaliste, onirique, abstrait, fantasmatique, exotique souvent; mais toujours d’une réelle dimension "métaphysique" qui peut échapper à l’observateur. Nous essayerons ici, outre les seules préoccupations plastiques de nous intéresser à la portée humaine, morale, politique, etc. de ces oeuvres; quelquefois à l’"urgence" qui a présidé à leur réalisation, en les inscrivant résolument dans leur(s) contexte(s) historique(s). L’occasion de faire à travers une histoire particulière de l’art, une ouverture sur la problématique de l’irruption du « fait africain » dans l’univers "clos" et résolument "auto-suffisant" de l’ esthétique et de la pensée esthétique occidentale; une analyse des différents blocages et mythes, mais aussi des faits heureux (notamment en plastique mais pas seulement) dont la chose s’est trouvée révélatrice et productrice.

Il ne s’agit pas ici de faire un inventaire exhaustif des pièces qui d’une manière ou d’une autre, disent le Nègre; encore moins d’écrire une nouvelle histoire de l’image du Noir, mais réellement d’aller "de l'autre côté", au travers d’une attention particulière portée à des objets qui du fait d’une pertinence particulière, se prêtent au jeu de la digression. De et de se "dé-couvrir" en ouvrant à chaque fois une fenêtre différente. Un choix donc et forcément un parcours à la papillonne. Une sélection d’œuvres dont certaines sont majeures en histoire de l’art, et conservées dans les musées les plus prestigieux mais malheureusement peu connus des publics noir et blanc.

Une petite initiation, enfin, à ce à quoi l’épistémè occidentale a voué le "beau", tout en continuant, gageons que ce n’est pas contradictoire, à parler de nous.

I-Noirs au coeur des "Lumières"

« On ne peut pas penser la liberté, sans penser l’esclavage. » Françoise Vergès

Nous abordons dans cette première partie, l’apparition du modèle noir en art officiel français et les problématiques qui ont vu le jour dans son sillage. Notamment celle de la naissance et du rapport à la figure ambivalente du Citoyen "de couleur" où se déploie celle toujours vivace de l’esclave, qui comme niée, reste, elle, complètement absente du témoignage pictural.

Cette irruption du personnage africain dans la peinture du XVIIIè siècle, où l’école néoclassique exerce une influence quasi hégémonique, coïncide avec l’émergence du politique en peinture, et de l’instrumentalisation de l’image, et pose aux peintres même, au delà du challenge esthétique, à un autre niveau, la question de la portée morale de la Représentation. Une préoccupation en avant garde à la problématique de l'Expression.

Nous analyserons comment le fait, dont les manifestations restent très limitées a réussi à questionner admirablement le genre dominant de la peinture d’histoire alors réservé aux épisodes bibliques, aux exploits des héros antiques et aux hauts faits des monarques.

Le siècle des Lumières fut le règne des possibles et des contradictions; le rêve, la réalité et le déni d’une révolution. A fois le triomphe du régime d’exception à la française et l’émergence d’incroyables destinés; à la fois l’avènement des grands espoirs, et l’ancrage d’hypocrisies des plus tenaces, la construction des sentiments les plus réactionnaires. L'art de la peinture se meut dans cette situation trouble et y tient souvent, bon en mal en, le rôle de la bannière d’une réforme morale et sociale inévitable.

Aussi l’image du noir y est-il intensément politique. Il y dit : « Liberté, égalité, fraternité ». Il y a un statut d’ Idée. En effet, on remarquera que le personnage de couleur est alors, toujours convoqué pour exprimer l’ "idéal" . Cependant cette fin est biaisée dans une inversion sournoise qui la met au service unique de la seule bonté d’âme du Blanc. (En Ceci nous rejoignons d’ailleurs la problématique très actuelle du sort de la « grande histoire » de l’esclavage (qui est surtout une absence d’histoire) où dominent presque indécemment la référence à l’œuvre abolitionniste et la culture de l’unique mémoire de celle ci).

Ainsi, dans la peinture d’avant le romantisme, le Noir disait-il donc l’idéal, mais pas pour "ce qu’il est " ou "ce qu’il pourrait être" (c’est à dire un "ancien" esclave), mais bien pour "ce que l’Autre en fait" ou en a fait (c’est à dire un potentiel "homme libre"). Il ne sera par exemple, jamais le symbole de la liberté arrachée et de l’urgence de la liberté, mais toujours celui de la liberté offerte et de la pensée de la liberté (sauf quand il est mis en discours sous la palette d’un artiste lui même "de couleur" comme ce fut le cas du "Serment des ancêtres" de Lethière). Des représentations qui créent donc une ambiguïté et donnent naissance au « mythe ». Il reste néanmoins que cette image est invariablement l’expression l’actualité de la notion de liberté. De fait, et pour bien d’autres raisons dont certaines essentiellement formelles, le personnage africain est indiscutablement un référant « moderne » dans l’art d’époque.

Un emploi et des manipulations qui contrastent singulièrement avec l’usage tardif ouvertement péjoratif et décadent qu’engendreront d’une part le fait exotique et les constructions colonialistes ; et d’autre part la sourde propagande hiérarchique dont les manifestations sont encore visibles de nos jours.

Nous passerons ainsi en très peu de temps de l’ Idée, au fantasme et à l’ idéologie.

Les Lumières accouchèrent de la démocratie, mais aussi du racisme officiel. Il est surtout intéressant de noter, et c’est ce qui nous interpelle dans notre travail, que la figure du Noir servit à penser cette notion de démocratie avant d’échoir aux malheureuses fins que nous analyserons dans la suite de notre série.

Cette période est tout simplement primordiale dans le saisissement et la compréhension de l’histoire de la colonisation et des racismes, et des figurations auxquelles elles vont donner jour.

L’étude qui suit consacre la « modernité de la figure de l’esclave », et rappelle qu’elle est intimement liée au concept même de « République» (mais cela depuis l’antiquité). Elle jette une lumière sur l’élaboration et la parenté critique de certaines des constructions intellectuelles et psychologiques, de celles qui ont fondé la société moderne et que sont les théories socio-philosophiques humanisantes et de celles qui régissent encore aujourd’hui, les mécanismes de la perception et l’appréciation de l’Autre: d’une part que : le Citoyen est l’alter ego de l’Esclave et d’autre part que le Noir est synonyme d’esclave.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Figures de "Nègres debouts"

L’apparition du modèle noir à maintien digne, dans l’art officiel français est contemporaine des Lumières, de leur bouillonnement intellectuel et de la mise en discussion du fait esclavagiste et colonial. De fait, les premiers exemples de ce que nous appelons les figurations de femmes et d’hommes noirs debout sont à verser au compte de la propagande abolitionniste des groupes comme la Société des Amis des Noirs et sont au plus haut point révélateurs des contradictions des Lumières.

Ces premières figures diront plus la magnanimité et l’homme blanc et célèbreront plus son esprit (et sa capacité à se remettre en cause) que le désir de liberté de l’homme noir et une mystique de la libération construite et mue par le noir lui-même. Ces nègres debout seront entourés de Blancs (satisfaits plus qu’admiratifs devant le nouvel homme libre). Des Blancs applaudissant (s’applaudissant ?) un ouvrage d’humanisme dont ils sont l’architecte exclusif.

Dans l’œuvre ci-dessous l’attitude du personnage à chapeau est très significatif : geste ample double de la monstration et du don dans une posture elle aussi double d’humilité et de fierté. Le nègre debout est l’œuvre du blanc, et il lui en est reconnaissant. Dans ces représentations tout dans la scène sera toujours pour la cohésion. Le nègre debout n’est pas en conflit avec le maitre, il reçoit de lui sa liberté dans un geste d’accueil et une connivence (toujours et admirablement suggérée comme avec pudeur). Ce "Nègre debout" là ne brandit jamais le poing.

Souvent, dans les scènes, la présence blanche et sa primauté sur l’événement, sera symbolique. On pourra l’exprimer par la déclaration de l’acte d’abolition que brandit le désormais ex-esclave, par la terre que l’ancien maître dans son extrême bonté, lui offre à exploiter, ou encore comme dans le célèbre tableau de Girodet, un élément de décor définitivement inanecdotique tel la colonne de marbre surmontée du buste de l’Abbé Renan (grande figure de l’abolition) le Général Belley, le premier homme noir à avoir été représenté en « Grand Homme. »

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

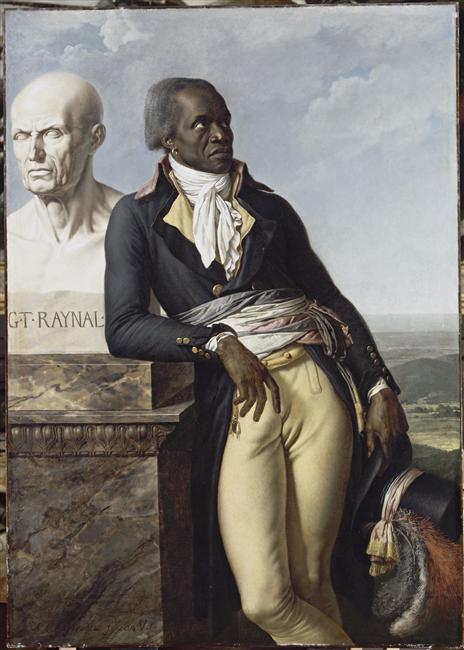

Portrait du Citoyen Belley, ex-représentant des colonies

Girodet,

Huile sur toile, 159x111, 1797, Versailles, musée national du château et de Trianon

« Un jour, des députés de couleur franchiront l’Océan pour venir siéger dans la Diète nationale » Abbé GREGOIRE

Belley est la forte personnalité qui réalisa, à la faveur des soubresauts de la Révolution, la prédiction du célèbre fondateur de la « Société des Amis des Noirs », avant de connaître une fin des plus déroutantes.

Une formidable destinée. Un parcours tout en course de soleil, qui éclaire une période fondamentale dans la compréhension de l’histoire moderne, offrant de temps en temps, comme un coup de projecteur franc sur les troubles et les contradictions de la mentalité française.

Posant à côté du buste de Raynal (l’autre Abbé, tête de proue de l’abolitionnisme), l’ancien esclave sénégalais devenu Député français; sous la pinceau de Girodet sublimé en noble figure de la Loi.

Une Première en histoire de l’art. Ceci est en effet : le premier portrait d’un Noir en « Grand Homme », dans « la position officielle d’un législateur politique occidental » avec le costume d’un « Représentant du Peuple Français ».

Un véritable manifeste classique. Le buste sur le modèle antique, en référent architectural caractéristique du genre, en est la plus grande expression. On sent cependant déjà poindre la fronde romantique, visible ici surtout dans la posture"quasi- sensuelle" et "raffinée" du modèle et ce déhanché qui rappellerait, n’eut été la présence de l’accessoire qui assure son équilibre, une figuration de déité dans la pure tradition de l’art indien. Comme une touche d’exotisme.

Le sujet éminemment politique est traité avec un extrême économie, dans une franche opposition noir-blanc, clair-obscur, d’une sobriété qui fait honneur et laisse reines, les seules « couleurs de la République », elles même savoureusement édulcorées. Le doré des boutons, des franges du ruban de la sombre (comme huileuse) coiffe, et de la « breloque » qui pend délicatement à sa ceinture, finissent en sublimant le jaune légèrement "effacé" du revers de veste et de la culotte; de consacrer l’élégance du dignitaire. Tout cela coule. De fait, de l’imposante stature de Belley semble comme avoir suintée sur le piédestal en marbre dont les reflets, en tonalité, reprennent la gamme chromatique que forment le noir de sa peau et les variations, du rose velours au blanc cassé, de son parti pris vestimentaire. La virtuosité dans l’exécution des mains, suffit à elle seule à rendre compte du savoir faire de Girodet. « ...Aux longs doigts fins, fortement veinée... »,… c’est vraiment une main de Noir.

Derrière, sur la droite, on devine, probablement décrit au peintre par le modèle même, qu’inonde le halo d’un timide mais puissant soleil levant, les paysages verdoyants et embrumées qui se prolongent jusqu’à la mer, de la partie nord de Saint-Domingue dont Jean-Baptiste Belley, tel la promesse d’un soleil noir pour son île, était l’élu.

« Ha ho jailli du plus bas du courber du pâtir soleil du tout à coup et du debout sur la tête du peuple maudit Je te dépose, carat ! … »*

D’abord pris pour un portrait de Toussaint Louverture, c’est sous ce nom que l’œuvre fut déposé à Versailles en 1852.

Girodet, « Romantique et rebelle », « Prince des Lumières », « Ange du bizarre », etc., etc.

Si David reste pour celui qui, le premier, donna un rôle politique à l’artiste, Girodet qui fut le plus doué de ses élèves (au point de s’afficher très vite en rival du maître), aura réussi à questionner de ffort belle manière l’académisme figé à travers lequel semblait que ne pouvoir s’exprimer cette noble fonction.

Aussi, c’est pour s’émanciper de l’enseignement du peintre des Horaces que le jeune Anne-Louis Girodet, à peine 23ans et déjà auréolé du prestigieux Prix de l’Académie, s’exile en 1790 dans l’Italie de Raphaël, le « dieu de la peinture ».

Loin de l’atelier de David, et coupé de la mère patrie que secoue la plus grave crise socio-politique et morale de son histoire, le peintre s’abandonne à cette « nostalgique créatrice » qui va le mener aux portes de la rêverie romantique. La tournure inquiétante que prend ce séjour d’étude, (Girodet et ses autres camarades de l’Académie Royale de France à Rome sont soupçonnés par l’« inquisition vaticane » et l’aristocratie italienne d’y nourrir un foyer révolutionnaire), ne fait qu’accroître la solitude du peintre.

Le portrait de Belley serait l’un des deux premiers tableaux qu’il réalisa au retour de ce pèlerinage italien à la fin de 1795 et aussi : « sa première peinture à destination publique ».

S’il était « l’artiste le plus cultivé de son temps » et même s’il ne subsiste aucun doute sur ses franches convictions républicaines, il serait hasardeux, comme préviennent tous les spécialistes de prêter de trop nombreux sentiments pro- Noir à Girodet.

En témoigne, l’intitulé sous lequel, il exposa pour la première fois son tableau à l’hôtel de l’Elysée : « Portrait d’un Nègre » ; un terme, alors, très discuté par les divers courants abolitionnistes.

L’œuvre semble d’ailleurs, et son premier sous-titre:« le buste du célèbre Raynal, philosophe et historien, est un tribut de reconnaissance que les hommes de couleur doivent au premier apôtre de la liberté des Américains Français », le confirme, autant sinon plus, une ode à l’abolitionniste qu’une "immortalisation" du législateur noir qui n’est même pas nommément désigné. L’accessoire présence qui devait- être celle du « Père de la Révolution », ayant dans la composition une importance quasi-égale à celle du modèle.

La correction rapide du titre initial qui intervient après un basculement du pouvoir en défaveur des conservateurs, aux lendemains du coup d’Etat du 4 Septembre 1797, relèverait, à en croire Sylvain Bellenger, de l’opportunisme de l’auteur du Sommeil d’Endymion et de son habileté à mettre sont art au couvert.

De plus le mystère persiste sur l’origine de la commande. En fait, on ignore même si s’en était une, mais il nous semble peu probable, au vu du soin extrême porté à l'exécution et à la portée de l'acte, que l’artiste ait pu réaliser le portrait de Belley pour son plaisir seul.

On ne peut donc, en l’état actuel des choses, que continuer à spéculer sur le quantum de la projection des convictions propres de Girodet sur cette œuvre.

Il reste néanmoins, que ce portrait dans la France de XVIIIe siècle, est un geste artistique fort. Comme un avant goût aux « étrangetés romantiques ».

Et quand on l’interpelle sur la pertinence de peindre le « noir », Girodet met le doigt sur la relativité des associations qui inspirent de tels questionnements:

« Tous les peuples de l’Europe représentent le démon avec une peau noire tandis que les éthiopiens donnent à leurs mauvais génies un visage blanc... »

"Mars", Le formidable destin d'un Noir en prise avec les "Lumières"

« Je fus esclave dans mon enfance. Il y a trente-six que je suis devenu libre par mon industrie; je me suis acheté moi-même. Depuis, dans le cours de ma vie, je me suis senti digne d'être Français.» J.B. Belley

"Jean-Batiste Belley", c’est l’ estampille dont les affres d’une douloureuse histoire ont flanqué celui qui est né en 1747, sur Gorée, emblématique comptoir négrier aux larges du Sénégal. Vendu à l’âge de deux ans il est "embarqué" pour Saint-Domingue. Il réussit à acheter sa liberté à 16 ans, quand, pour beaucoup, alors, une vie entière n’y suffisait pas. Cependant l’homme ne sera réellement affranchi que par son engagement dans l’armée française où il atteint le grade de Capitaine en 1793.

Avant, il se sera illustré lors de la campagne de Savannah en Georgie (octobre 1779), dans le rang des alliés franco-américains venus soutenir l’insurrection des colonies américaines. Composé de 8OO fusiliers de couleur, le « Corps des Chasseurs-Volontaires de Saint-Domingue », était : « le plus compact et le plus homogène de l'Armée des Alliés ».

Le nom de Belley figure sur la liste des blessés de Savannah, aux côtés d’autres noms qui vont marquer l’histoire d’Haïti : Beauvais, Chavannes, Cangé, Besse, Mornet, et un certain Henry Christophe.

Il est clair, et c’est très important de le noter, que c’est certainement au cours de la guerre d’indépendance américaine que ces combattants noirs furent, « gagnés à la mystique de la grande lutte d'émancipation coloniale ». Tous se connaissaient donc et ont mêlé leur sang dans la lutte de libération des Amériques, et ce n’est pas un hasard si on les retrouve, plus ou moins côte à côte, plus tard, jouant un rôle de premier plan dans les troubles révolutionnaires de Saint-Domingue.

A ceux nombreux, des immigrés français, qui le prendront un jour à parti, s’offusquant de voir « un Noir commander à des Blancs », Belley désormais surnommé « Mars » répond: « Je sers depuis 25 ans sans reproche ; et quand on sait sauver les Blancs et les défendre, on peut bien les commander »

Quand éclate la Révolution Française, elle trouve un échos rapide et un soutient de taille à Saint-Domingue, dans la première révolte des mulâtres le 29 Octobre suivie de celle des esclaves noirs le 25 Novembre 1790. Les Droits de l’Homme, proclamés dans la foulée en "Métropole" échouent, alors, à offrir un abri aux personnes de couleurs libres ou esclaves.

Il faudra, le soulèvement d’environ 50 000 esclaves, le 23 août 1791, les massacres et l’incendie du Cap Français (actuel Cap Haïtien) pour que commence à être discuté, à Paris, l’opportunité d’une application universelle du principal acquis de la Révolution. Ces initiatives censées circoncire la guerre civile sont loin de ramener le calme. Les colons blancs, attachés à la férule que leur assurait le maintient de l’hiérarchie raciale; décident de s’opposer par la force à l’implantation du drapeau tricolore.

Ils trouveront sur leur route, combattant avec les autres Noirs affranchis, et rejoints par les esclaves insurgés, tous favorables à la République, Belley, à la tête du 16ème Régiment d’Infanterie.

Six blessures et une éclatante victoire plus tard, et avec l’instauration officielle de la législation républicaine sur l’île, s’offre à Belley l’opportunité d’une brillante carrière politique. Le Sénégalais devient député en 1794, et est autorisé le 3 février, avec les autres représentants de l’île à siéger à la Convention.

L’arrivée à Paris de cette délégation dominicaine est à l’origine, au cours de la fameuse séance du 04 février 1794, du vote de la loi d’abolition de l’esclavage dans « toutes » les colonies.

Pendant un peu plus de trois ans, Belley siégera successivement à la l’Assemblée de la Convention puis au Conseil des Cinq Cents où il s’évertuera à combattre les idées racistes.

Nommé chef de la gendarmerie de Saint-Domingue le 13 Juillet 1797, il est renvoyé sur l’île avec l’impérieuse mission de stopper l’armée indépendantiste qu’un autre africain vient de lever. En effet Toussaint Louverture, dont l’influence va grandissante, inquiète sérieusement la République qui n’est pas disposé à perdre sa plus riche colonie. L’expédition fut en échec et 7 mois seulement après leur arrivée, les troupes métropolitaines sont remises à la mer.

En 1801 Toussaint décrète l’autonomie de l’île.

En réaction à cet affront, la France envoie le 5 Février 1802, une autre expédition. Belley se retrouve cette fois-ci aux côtés du Général Leclerc à qui son beau frère, Bonaparte, a confié la direction de la manœuvre.

C’est au cours de cette nouvelle campagne qu’interviennent des évènement plus ou moins obscurs qui vont faire prendre un douloureux tournant à la vie de Belley.

En avril1802, il est curieusement mit aux arrêts, alors même que le rapport de force sur le terrain commence de tourner en défaveur des indépendantistes.

Le mois suivant, Toussaint Louverture rend les armes.

Il est généralement admis que Belley dut faire les frais de l’épuration raciale dans le commandant militaire, initiée par Napoléon Bonaparte qui voulait en revenir à l’ ordre ancien. Une note secrète de Napoléon à son beau frère invitait celui -ci, au rétablissement immédiat de la hiérarchie blanche.

Il est fort probable, et c’est certainement là, l’hypothèse la plus logique, comme le souligne Anne Laffont, que c’est à la suite d’un « changement de camp » que Belley est arrêté. L’ancien esclave aura compris, au fort des combats qu’il était en train d’œuvrer à la sauvegarde d’un ordre racial. Une prise de conscience qui ne pouvait que l’ amener à vouloir rejoindre Toussaint Louverture. Des velléités de défection qui lui ont valu la prompte sanction d’une commandement alors marqué par le retour des sentiments réactionnaires.

Dans une citation que lui prête Jean-Philipe Domeq dans Robespière , Derniers temps, Bonaparte dis ceci :« …Les malédictions du peuple s’attacheront à notre mémoire, qui devait être chère au genre humain ! Nous n’aurons pas le mérite d’avoir entrepris de grandes choses par des motifs vertueux ; on nous confondra avec les indigènes mandataires du peuple qui ont déshonoré la représentation nationale, et nous partagerons leurs forfaits en les laissant impunis. L’immortalité s’ouvrait devant nous, nous périrons avec ignominie. »

On ce demande bien de quel déshonneur parle le futur empereur…

En tout cas, celui qui affirmait devant l’assemblée : « Je n'ai qu'un mot à vous dire : c'est que, c'est le pavillon tricolore qui nous a appelés à la liberté ; c'est sous ses auspices que nous avons recouvré cette liberté, notre patriotisme et le trésor de notre prospérité ; et tant qu'il me restera dans nos veines une goutte de sang, je vous jure, au nom de mes frères, que ce pavillon flottera toujours sur nos rivages et dans nos montagnes. » vit ainsi ses illusions s'effondrer ce printemps 1802.

En Juillet de la même année l’esclavage est rétabli dans les colonies.

Saint-Domingue ne s’en laissa pas compter, enflammant d’une extraordinaire veine la terre qui allait accoucher de la « première Nation noire ».

« …un pays (…) pas seulement le cadastre de cette île Ouvert sur toutes les îles ! A tous les nègres ! Les nègres du monde entier »*

La République Indépendante d’Haïti avait déjà deux ans quand le Représentant déchu meurt en captivité le 6 Août 1805. Il n’aura pas participé à la conquête de cette liberté arrachée au prix fort le 03 Novembre 1803 .

Un sort joueur voudra que Belley côtoie en détention, pendant près de deux ans, Placide Louverture le fils adoptif de Toussaint. Une rencontre par procuration qui semble, entre les deux hommes, avoir donné naissance à une franche amitié ; à en croire la missive qu’adresse Jean Baptiste à Placide et sa famille le 22 février 1805 :

« …Général Miolis m’a vis promis de paller au Ministre de la gaire pour moi, mais ma bonne amis vous savés con prome baucoupe au malhoure mais on lui lui quin peut care je crouas qui mas oubliaié, il faux mon cher placide beau coupe de courage et pascicias… »

Les analystes ont cru déceler dans ce courrier, du fait d’un ton et d’un style contrastant de beaucoup avec l’éloquence et la verve auxquelles l’élu avait habitué, par ses interventions à l’Assemblée; la marque d’une brisure et d’une aliénation; l'usure de la prison.

Nous y voyons nous, une l'attidude naturelle qui nait de la désillusion. Une réaction, qui est une remise en cause et qui s'exprime à travers les distances prises avec le "dominant". Belley s’est retrouvé au cœur du " moment tragique". Là où le Nègre, enfin, questionne, se questionne :

« Il me faut cacher au plus intime de mes veines l’ancêtre à la peau d’orange sillonnée d’éclairs et de foudre mon animal gardien, il me faut le cacher, que je ne rompe le barrage des scandales. Il est mon sang fidèle qui requiert fidélité, protégeant mon orgueil nu contre moi-même et la superbe des races heureuses … » (Senghor).

ADOTEVI commenterait : « Ce qui se cherche dans la moiteur des mots, c’est l’intimité des rythmes ancestraux par delà le langage accidentel du Blanc. ».

Par la place qu'y tient le Créole, ce discours participe de l'"embrassement des origines" et témoigne de la sorte de "volte face" complètement assumée de Belley. Son Retour au Pays Natal.

Un sujet actuel

Au carrefour entre l’histoire de l’indépendance américaine, de l’abolitionnisme , de la Révolution Française, et des luttes de décolonisation, la vie et le destin de Belley nous projettent sur les questions de l’égalité républicaine, du rapport à l’Histoire et son écriture et de la mémoire des faits d’esclavage et de colonisation.

Pour sûr, Girodet était loin de se douter qu’il peignait là, un sujet qui plus deux siècles plus tard, se trouverait d’actualité. D’une furieuse actualité.

Le regard de Belley interroge l’avenir. Celui vide, comme rentré du Philosophe, ne semble pas pouvoir lui apporter des réponses.

Deux siècles ont éprouvé les promesses d’une époque où a pointé l’espérance dont Raynal s’est fait porteur, et, aujourd’hui, c’est de lui, par ces quelques mots nettement moins illusoires que les consciences des « sauvages », comme de sursaut, sont réveillées :

« …Non, les sauvages n’ont pas besoin des lumières des civilisés… Fuyez, malheureux Hottentots, les bêtes féroces sont moins redoutables que les monstres sous l’empire desquels vous allez tomber… »

Calme,

Belley scrute l’horizon.

Ce qu’il entrevoit n’a pas l’air de franchement le réconforter.

Un grand artiste ne triche pas !

Des muscles taillés, à construire sous le fouet sa puissance économique,

Les cheveux blanchis à la défendre, l’arme au point et la fouge au cœur sur tous les fronts.

Au front justement,

Des rides, tels des profonds sillons, creusées à vouloir la rendre meilleure,

Belley est la Noire Conscience d’une France épileptique.

Celle qui était prête à la cogner sur les flancs quand resurgissait ses vieux démons.

Celle qui pointe du doigt ses amnésies,

Celle qui révèle:

«Les défaites » que trompètent « ses victoires prédatrices », « …Aux alibis grandioses, son piètre trébuchement »*

Les couleurs admirablement ternies dont la palette de Girodet lui a ceint la taille, le sont devenus réellement dans sa vie, à l’aube de son arrestation.

A l’heure où on mesure le degré d’intégration d’un Français ( curieuse démarche!) à ses choix vestimentaire, on peut se demander lequel de son anneau d’or ou de son costume de Représentant du Peuple Français, Belley porte le mieux. Quel apparat aurait été le plus cher à son cœur, s’il avait dû devoir se présenter devant Napoléon pour dire la colère de son île ?

Si on lui avait posé la question dans sa prison au nom très rieur de Belle-Île-en-Mer, qui sait ce qu’il aurait répondu !

Belley rappelle aussi, (et il fait bien, car il nous semble qu’on l’oublie souvent), que la « question noire » fut un enjeu non négligeable de la Révolution et un ferment fondamental du renversement de l’Ancien Régime. Une importance comparable à celle qu’elle eut dans le déclenchement de la guerre de Sécession en Amérique. Et que l’avènement de l’ère napoléonien fut un frein formidable au déploiement des idéaux de liberté et d’égalité (et même de paix). Une véritable régression idéologique dont les effets sont loin d’avoir été résorbés.

Voici l’histoire vraie d’un illustre prédécesseur noir, qui mérite d’être contée aux législateurs français d’aujourd’hui.

Quelques critiques :

« C’est un des tableaux les plus savamment peints que je connaisse. Je conseille à plusieurs artistes d’interroger ce tableau ; il fera leur désespoir ou leur génie. J’irai souvent rêver devant ce portrait. Que d’objets sublimes ! Raynal, la liberté des Nègres, et le pinceau de Girodet »

Chaussard, La décade philosophique n°33,1798.

« La translation du noir et du blanc n’est pas ménagé ; il aurait fallu ramener l’œil par gradations, ce qui aurait ajouté plus d’harmonie à ce portrait. »

Anon, Journal d’indications, 1798

« …Mon Dieu ! comme il est noir ! (…) il ne faut pas juger les gens sur la figure … Oui, noir, mais pas si diable »

Armant, (1798 ?).

Principales sources :

Girodet 1767- 1824, «Les droits de l’homme et du citoyen » Sylvain Bellenger (Catalogue de l'exposition au Louvre), 2005.

Girodet, Anne LAFFONT, (Monographie), 2005.

Revue Historia : « Girodet invente "l’abolitionnisme"» Elisabeth Couturier, Décembre 2005

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

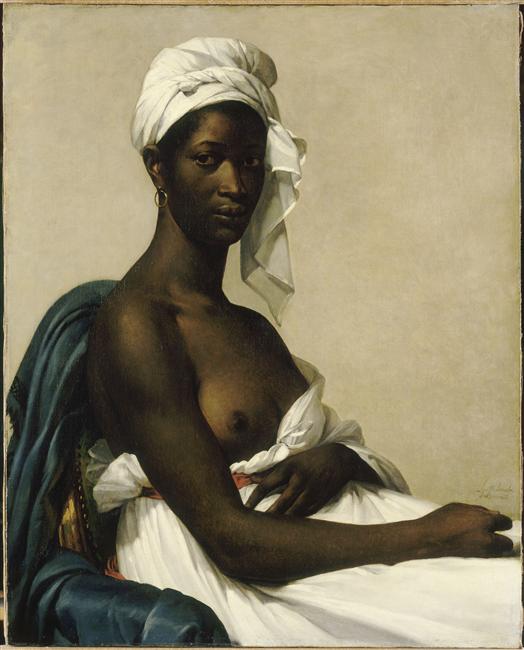

Portrait d’une femme noire

Benoist,

Huile sur toile, 0,80 x 0,65 , 1800/ Paris, Musée du Louvre

« Vous faites à vos femmes de belles robes de chair, de belles draperies de cheveux, mais où est le sang qui engendre le calme ou la passion et qui cause des effets particuliers ? » BALZAC, Le chef d’œuvre inconnu.

Sûrement une des plus belles pièces du Louvre…

D’un autre disciple du grand David, Marie-Guillemine Benoist (1768-1826), le portrait de celle que le cartel nous présente comme : « une domestique ramenée des îles ».

Quand Madame Benoist décida de s’attaquer au défi de la carnation noire, elle devait se douter que l’entreprise ferait scandale. Présentée au salon de 1800, son « Portrait d’une Négresse » provoque remous et sensation dans le milieu très "sage" de la peinture: « le sujet noir et la couleur noire sont décriés comme un exercice rebelle à l’art de la peinture même ». le « thème noir », comme l’explique Sylvain Bellenger, portait une atteinte au cœur des principes académiques. De fait dans les ateliers français, le modèle " de couleur" était absent.

Acquis en 1824, voici une oeuvre, qui nous semble t-il, n’est, aujourd’hui encore, pas appréciée à sa juste valeur.

D’une nudité osée pour son époque (quasiment d’avant garde dans la figuration féminine), le portrait de cette jeune femme est un "grand" tableau, d’un réalisme presque indécent.

Beaucoup plus "vraie" que les pâles figurations dont elle est entourée dans la salle 54 du musée du Louvre (dont des signatures prestigieuses pourtant : Drouais, Girodet, Gérard, Guérin, Gros, etc.)

D’une "urgence" qui la suspend comme dans le temps. Ce dépouillement, et cette pureté de la retranscription qui la rendent résolument "moderne", ce transfert d'"émotion" sur la toile qui la rend si vivante. Rien de tout ceci n’est accessoire ou ne tient à un détail. Tout est solidaire et est tout ; c’est la force de cette réalisation, le point où la méthode se résorbe.

A aller voir absolument :

Approchez vous d’elle... Prenez le temps d’essayer (en vain) d’accrocher son regard... Glissez légèrement sur la droite.

Vous verrez, ô miracle du génie et de l'arrogance du génie, elle donne l’impression qu’on peut tourner autour d’elle...

Un (malheureux?) choix d’exposition, qui place la toile en angle de salle, interdit de réitérer le jeu sur la gauche. Mais l’œil averti devine aisément que ce côté est plus "fermé" par l’artiste même.

Elle est Triste...

D’une tristesse qui n'est pas feinte... avec laquelle on ne triche pas. L’artiste aura réussi, peut être inconsciemment, mais c’est là, la marque des grands, à restituer le caractère absurde de la présence de cette africaine présence, là !... L’absence de fond finit de la détacher de ce monde qui n’est pas le sien et souligne sa solitude.

Etrangère, Absente, Ailleurs... Cette femme sans nom, mène des guerres intérieures contre la bêtise...

Attention !... Elle est nue

Mais pas à la manière d'une anadyomène. Pas offerte.

Vêtue de son regard seul... Pas du rouge, mais du sang les yeux... qui vous fuient désespérément...

Essayez donc, de l'accrocher ce regard,...

Vous verrez!

Comme il se dérobe...

Son endroit est comme rentré... Définitivement rentré.

Mais alors que vous serez en train de vous éloigner,... vous sentirez qu’elle vous regarde. Où que vous soyez dans cette salle N°54 des ti-formats français du Louvre, Elle vous regarde. Vous seul!

Une attention toute féminine...

Non, ce n’est définitivement pas l'espièglerie de Madame Pasteur, jouant avec ses cheveux... Ni le regard niais de Madame Regnault... Non, ce n’est pas le sourire tout en retenu de Catherine-Marie-Jeanne Tallard qui vous suit ainsi.

C’est bien elle, la noire Joconde.

Elle, ... qui vous regarde.

Rapprochez vous alors,... et regardez la mieux... Regardez la enfin.

Plus vous la regarderez, plus vous la trouverez belle... Et vous aurez alors cette étrange impression qu’elle n’attendait que vous...

Oh, une étreinte au cœur!

Pendant tout ce temps,... elle vous a attendu.

Vous!

Si elle pouvait parler…

Nue !

Adossée à un ciel ténébreux,

A la taille,

une rivière de sang

« Alentour le blanc » « Le blanc qui calcine et fixe le noirceur… »

Du sang aussi... tout brûlant

brun,...

on le sent

sous sa peau,

dans ce sein.

Du sang dans le cou.

Cette main sur le ventre !

C’est demain.

C’est vous.

Qu’elle attend…

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Le radeau de la méduse

Théodore Géricault,

Toile, 481 x 716, 1819/ Paris, Musée du Louvre

« C'est la France elle-même, c'est notre société tout entière qu'il embarqua sur ce radeau de la Méduse... » MICHELET

Le célébrissime tableau de Géricault qui raconte le sauvetage des quelques rescapés du naufrage de la frégate royale " la Méduse" sombrée en 1816 aux larges des côtes mauritaniènes. Le navire transportait entre autres, le nouveau Gouverneur du Sénégal, colonie qui venait d'être restituée à la France par les Anglais.180 hommes étaient présents sur le radeau qui dériva pendant 10 jours. A l’arrivée, 15 survivants.

La présence d’un (ou de plusieurs) naufragé(s) noir(s) fut considéré comme un manifeste contre l’esclavage et le tableau fut donc vilipendé au salon de 1819 pour les présupposés « intentions politiques » de l’auteur.

Pire, le fait que ce soit l' "homme de couleur" qui « personnifie l'espoir » a eu le don de choquer énormement les contemporains de l'artiste. Véritable figure de proue, l'homme est en effet seul debout au sommet de la pyramide humaine, juché sur un tonneau, et agitant un tissu rouge et blanc. Il existe de nombreuses esquisses et études préparatoires de cette gigantesque œuvre. Souvent, ce personnage y semble absent…

Le deuxième "Noir" est souvent bien ignoré dans les analyses du tableau. Situé le plus au fond, il n’occupe pas nous semble t-il, à bien y regarder, une place si ingrate que cela dans la composition. Le fait que celui-ci semble plus fixer le morceau de tissus bicolore au vent, plutôt que l’horizon salvateur (même s’il n’est pas le seul dans ce cas) produit un effet des plus troublants.

Considéré comme le premier grand romantique, Géricault est né en 1791, année de la révolte de Saint-Domingue. La portée morale, éthique et rebelle de l'oeuvre de Géricault est indiscutable. On lui reconnait, preuve d'un réel courage artistique et intellectuel pour son époque, des représentations héroïques de Noirs et des oeuvres les mettant à égalité avec des Blancs (voir les deux oeuvres graphiques qui suivent). Tout cela est bien évidemment très représentatif des idées de celui dont on dit qu'avant la chutte de cheval tragique qui allait l'emporter à 33ans, avait en projet de réaliser un tableau sur l'émancipation des esclaves.

1

2

3

4

Géricault: 1/ Noir sur un cheval cabré; Craie noire,blanche et sanguine, 2/ Boxeurs, lithographie, 1818; 3/ Tête de nègre avec turban; 4/ Tête de jeune négresse .

Quelques commentaires:

« Géricault peignit le naufrage de la France, ce radeau sans espoir, où elle flottait, faisant signe au vagues, au vide, ne voyant nul secours ... C'est la France elle-même, c'est notre société tout entière qu'il embarqua sur ce radeau de la Méduse... Image si cruellement vraie que l'original refusa de se reconnaître.. »

Michelet,1819

« Un tableau monstrueux (...) point de figures principales, point d’épisodes, tout est ici hideusement passif ; rien ne repose l’âme et les yeux sur une idée consolante, pas un trait d’héroïsme et de grandeur, pas un indice de vie et de sensibilité ; rien de touchant, rien d’honorable pour l’humanité morale ; on dirait que cet ouvrage a été fait pour réjouir la vue des vautours. Sous le rapport de l’exécution, il n’a qu’un défaut, c’est qu’on a oublié de le peindre. ... on dirait à la blancheur de ces muscles en mouvement, que l’auteur a pris pour modèles de ces naufragés des académies en plâtre.»

la Gazette de France, 31 août 1819.

« …j’ai été accusé par un certain Drapeau Blanc d’avoir calomnié, par une tête d’expression, tout le ministère de la marine. Les malheureux qui écrivent de semblables sottises n’ont sans doute pas jeûné quatorze jours, car ils sauraient alors que ni la poésie, ni la peinture, ne sont susceptibles de rendre avec assez d’horreur toutes les angoisses où étaient plongés les gens du radeau. »

T Géricault, 1819

« Mais qu’importe ! Le ciel de plomb qui pèse sur toute la scène, la vague pesante qui se lève comme la mâchoire d’un grand sépulcre béant, la voile qui abrite une partie de la scène, le jour lugubre et blafard qui vient faire saillir ces corps revêtus d’une pâleur cadavérique, le nègre agitant un mouchoir avec un geste désespéré vers le point imperceptible qui révèle à tous ces malheureux un salut incertain, toute l’angoisse répandue sur la composition, lui donnent une valeur historique, et, de par la toute-puissance du génie, il est impossible, même à un naufragé de la Méduse, de se figurer la scène autrement. »

Théophile Gautier, Tableaux à la plume, Paris, G. Charpentier, 1880, p. 44-46.

« Un radeau transportant une vingtaine de naufragés morts, mourants ou désespérés va être soulevé par une énorme vague qui élève vers un ciel d’orage une énorme masse d’eau crêtée. Un double mouvement, contradictoire, anime la composition : l’un part en bas, à droite, d’un corps renversé dont la partie supérieure tombe dans l’eau et s'y abandonne ; on suit la ligne du corps vers la jambe accrochée à une poutre, on rencontre une main, un bras, une jambe, un dos d’un corps recroquevillé, puis un torse, une tête dans l’ombre, on devine un mât oblique qui monte vers la gauche, mât de fortune auquel sont accrochées une tente rudimentaire et une voile quadrangulaire que le vent gonfle. Le vent souffle dans ce sens-là : de droite à gauche ; au-delà du mât, ce qui est donc l’avant du radeau est vide : les passagers regroupés à l’arrière pour profiter sans doute de la maigre protection que leur offrent la tente et la voile qui offusque le soleil. L’autre mouvement décrit une courbe contraire qui, partant d’un autre corps renversé dont les pieds cette fois, enveloppés de linges blancs, pendent au-dessus de l’eau, monte en suivant un enchevêtrement de corps vers la partie supérieure droite du tableau où, face à la pyramide glauque qu’élève la vague, se dresse une pyramide humaine que domine le dos brun, musculeux et luisant d’un Noir; celui-ci, au-dessus de sa tête noire, agite pour appeler du secours un grand linge aux reflets rouges qui se tord et s’en va comme une flamme. Les autres corps, sous lui, sont blancs, livides. Le grand mouvement qui porte vers le haut ce Nègre allégorique et salvateur est si puissant, affirme la vie avec une telle force qu’il semble nier le destin (le vent) emportant le radeau dans l’autre sens et que l’on a l’impression (fausse) que celui-ci fait face à la vague et est sur le point de se cabrer. Au premier plan, tournant le dos à tout cela, un vieillard, dont un linge de la même couleur que celui que brandit le Nègre protège la tête et le dos, médite sombrement sur la mort du jeune homme dont, d’une main, il empêche le corps de glisser à l’eau. »

Pierre NICQ, « De Théodore Géricault à Prosper Mérimée ou un noir peut-il (se) barrer? », FRDTSE N°38: Esclavage et abolitions.

« Les plaintes de Géricault et de Scheffer sont donc bien de cette nature et nous autorisent – n’en déplaise aux négationnistes – à cerner les messages politiques qui se cachent derrière les innovations de leur langage pictural. Ce travail est encore à faire mais il se pourrait bien que la piste soit républicaine et que le Radeau de la Méduse soit en fait une allégorie de la révolution de 1789 (voire même de l’abolition de l’esclavage de 1794) et de sa fameuse devise : Liberté, Egalité, Fraternité. Trois concepts fondamentaux que l’on retrouve dans l’œuvre du Salon de 1819 : future délivrance des naufragés, égalité des hommes face au malheur, fraternité entre les races blanches et noires. Toutes les audaces interprétatives ne sont-elles pas légitimes dès lors que l’on s’est débarrassé du carcan idéologique qui entourait l’une des œuvres majeures de l’art occidental ? Un toile exécutée, on l’aura bien compris, dans un seul but d’art. »

Bruno Chenique,, « ''Géricault, le Radeau de la Méduse et l'idéologie du

seul but d'art'' » in Histoire et Anthropologie, n° 18-19, mars 1999

En rapport:

Le Nègre et la Méduse (Roman) de Martine Le Coz, ed. Le Rocher, col. Littérature, 1999

Présentation:

_« " Les Blancs avaient séparé les hommes, les femmes et les enfants, et les avaient répartis dans la Maison aux esclaves. J'étais avec les rebelles dans une grotte qui donnait sur l'océan. La marée allait nous recouvrir tous ; une punition des Blancs réservée aux révoltés des captiveries. Les cadavres des précédents poissaient l'air. Ça puait. On macérait ensemble dans ce trou qui aspirait nos forces et nos souffles mêlés de prières. Du temps passait, qui creusait l'être dans sa racine et raclait l'espérance comme les chaînes raclaient l'os, jusqu'à la détacher du miracle de vivre. Dans mon village, on m'appelait Alpha-la-joie. " Un groupe d'hommes s'arrache à la noirceur de l'océan et se brandit dans la fulmination des couleurs, derrière un nègre sémaphore : c'est Le Radeau de la Méduse, le tableau de Géricault. Le nègre fait signe, tendu vers le ciel. De tous les personnages, c'est celui qui porte la responsabilité du sens. Or la Méduse n'était pas un négrier, mais une frégate en partance pour le Sénégal, dont la France disputait la possession à l'Angleterre. Cet homme noir, plus grand que les autres sur la toile, Géricault l'a voulu tel pour protester contre l'esclavage colonial. Héros du roman, le nègre Alpha témoigne, contre l'orgueil aveuglant, de la force lumineuse de l'espérance.» (Kelkoo.fr)

_« Le nègre Alpha, qui incarne l'humilité naturelle et la grandeur spirituelle, sauve le petit groupe de survivants (quinze hommes) en faisant l'ultime signal qui manifeste sur l'océan la présence du radeau. Le roman adopte et souligne l'intention libérale de Géricault qui a voulu signifier, dans son célèbre tableau, Le Radeau de la Méduse, son engagement pour l'abolition de l'esclavage. L'esclave noir, qui sauve ceux qui l'ont opprimé, est le symbole de l'espérance collective et de la délivrance. Le roman s'achève sur l'image exacte donnée par Géricault. Martine Le Coz a publié plusieurs ouvrages, notamment Journal de l'autre ; Les Confins du jour ; Léo, la nuit ; Catherine d'Alexandrie, Le Chagrin du zèbre.» (Alapage.com)

Attention: Le radeau de la méduse est train de disparaître. En effet, une douloureuse réaction chimique est en train d'obscurcir le tableau. Le phénomène est irréversible, et le flot de flashs qu'essuie quotidiennement la toile n'est pas fait pour arranger la chose. Il faut aller voir ou revoir cette oeuvre hors norme, avant qu'elle ne devienne "noire" pour de bon!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Le serment des Ancêtres

Lethière Guillaume Guillon

Huile sur toile, 333 x 225 cm, 1822/ Haïti, musée national de Port-au-Prince

… A chaque peuple ses monuments ! A ce peuple qu’on voulut à genoux, il fallait un monument qui le mit debout. Le voici ! Surgie ! Vigie ! Regardez … mais regardez donc ! Il vit. Il corne dans le brouillard. Il s’allume dans la nuit. Annulation du négrier ! La formidable chevauchée ! Mes amis, l’âcre sel bu et le vin noir du sable, moi, nous, les culbutés de la grosse houle, j’ai vu l’énigmatique étrave, écume et sang aux naseaux, défoncer la vague de la honte ! Que mon peuple, mon peuple noir, Salue l’odeur de marée de l’avenir *

Après la chute de Toussaint Louverture, refusant le rétablissement de l'esclavage voulu par Bonaparte, (avec la bénédiction du Tout Puissant), l'alliance d'Alexandre Pétion, mulâtre, et de Jean Dessalines, noir, qui allait accoucher de l’indépendance d’Haïti en 1804.

Le thème du serment, sujet éminemment néoclassique s’il en est, (et sollicité de manière récurrente pour exprimer l’idéalisme d’époque: héroïsme, sacrifice, patriotisme…), est ici, mis au service d’un évènement majeur du siècle des Lumières: le formidable symbole et l’espoir que représentait la naissance de la première république noire.

L’auteur est un "sang mêlé" et l’une des figures emblématique du monde de l’art dans la France de la première moitié du IXXè siècle. Le testament que le peintre Lethière a laissé à « son peuple » et à l’humanité, est une œuvre mythique dont on avait pendant longtemps perdu la trace. Retrouvé très abîmé dans la cathédrale de Port-au-Prince en 1991, il rejoint les ateliers des Musées de France où pendant deux ans et demi un véritable travail d’orfèvre a permis de lui rendre son éclat.

"Le Serment des ancêtres" fut présenté au public français du 3 février au 9 mars 1998 ; puis il quitta le Louvre pour retourner au peuple haïtien auquel le peintre a offert la toile en 1822.

C’est, semble t-il, la seule oeuvre, où il représenta des personnages de couleur. La seule aussi où il eut le soin révélateur, en plus de sa signature d’insérer cette surprenante mention : "… né à la Guadeloupe. An 1760.". Comme un défi à ceux qui tenteraient de jeter le voile sur son identité.

Guillaume Guillon, Grand et inconnu

« Il y a moins de honte à ne pas savoir une chose, qu’à refuser de l’apprendre » Samuel Hahnemann

C’est à Sainte-Anne, que vient monde en 1760, l’un des plus grands artistes français du XVIII è siècle.

Fils naturel de Pierre Guillon, blanc, notaire procureur du roi et d’une esclave affranchie, noire, Guillaume est métis, né dans une colonie esclavagiste et on n’aurait pas donné cher de son formidable don pour le dessin. C’est compter sans les contradictions du siècle des lumières.

En 1774, le père cède enfin aux supplications de l’enfant qui rêve de devenir peintre et se résout à l’amener en France.

Le jeune Guillaume est admis à l’école de dessin de Jean Baptiste Descamps à Rouen en Septembre 1774. Ses progrès lui permettent de monter sur Paris et d’intégrer, à 17ans le prestigieux atelier de François Doyen, peintre du roi, qui devient son maître.

Comme il lui fallait un nom à celui dont les origines ne permettait pas porter celui de Guillon, on opta de l’appeler « Le Troisième » parce que 3éme enfant naturel. Il fut débaptisé à l’atelier de David par ses camarades qui trouvaient « Le Troisième » trop long. Il l’appelèrent le Thiers, nom que l’artiste illustra sous cette forme définitive: Lethière. C’est d’ailleurs la seule chose qu’il conserva de son bref passage chez David, dont il ne fut, contrairement à ce qui est généralement admis, jamais l’élève.

Le travail de Lethière lui vaut de nombreuses récompenses dont le « Prix Extraordinaire de Dessin » pour une sanguine. Mais c’est en 1784 que la France découvre le peintre guadeloupéen. Il est Second Grand Prix de Rome avec sa « Cananéenne aux pieds de Jésus» (la critique s’étonne qu’il n’ait pas le premier prix).

Deux ans plus tard il obtint (apparemment sur la recommandation du Comte de Montmorin de Saint Hérem, diplomate, ami personnel de Louis XVI et ministre des Affaires Etrangères), sa bourse pour l'Académie Royale de France à Rome où il ira parfaire ses talents jusqu'en 1791. Les études terminées, il rentre à Paris, ouvre son atelier où il forme de nombreux élèves. Il expose régulièrement aux salons de 1793 jusqu’en 1831. Son père Pierre Guillon, le reconnaît officiellement en avril 1799 ainsi que sa sœur Andrèze.

Il faut noter que le peintre compte parmi ses plus solides amitiés, une personnalité qui va s’avérer un soutien de poids dans sa fulgurante carrière : Lucien Bonaparte. Malgré la méfiance qu’il affichera vis à vis de Napoléon, Lethière nourrira avec son frère une complicité qui reste légendaire. En 1801, Lucien est nommé Ambassadeur en Espagne et demande Lethière de l’accompagner à Madrid pour l’aider à collecter, de grands maîtres espagnols, des œuvres d’art relatives à l'histoire. Lethière accepte la proposition de celui avec qui, il partage, semble-t-il, depuis toujours de sains idéaux républicains. On doit la majeure partie des toiles espagnoles se trouvant actuellement au Louvre, à l’inlassable œuvre de collecte de Lethière.

De retour de cette riche escapade en Espagne, le peintre renouera avec l’activité de son atelier, plus que jamais célèbre dans Paris et qui ne désengorge pas. Logé dans l’immeuble appelé « la Childebert », près de Saint Germain des Prés, on raconte qu’il s’y faisait autant d’assauts d’escrime que de séances de peinture. Bons vivants, « Batailleurs, un peu débraillés », le peintre et ses élèves « crient volontiers dans les rues ».

Suite à une rixe qui tourne mal avec des officiers, Lethière voit son atelier fermé par ordre du gouvernement et doit quitter la capitale. Il part alors un peu à la découverte du monde, « voyage dans plusieurs capitales européennes, perfectionne son art et sa culture et fréquente assidûment les milieux artistiques et littéraires de l’époque ».

Grâce à l'appui indéfectible de Lucien Bonaparte il est nommé en 1807 au poste tant envié de Directeur de l'Académie de France à Rome (Villa Médicis,), par le Ministre de l’intérieur. « Il y reste 10 ans avec beaucoup de compétence et de tact, d’autorité, et où son humanisme fait merveille ».

Il aura pour pensionnaire à Rome notamment Ingres à qui on doit de nombreux portraits de la famille de son directeur. Lethière reçoit du Général Miollis (gouverneur général) en 1814, la décoration de l’ordre de la Réunion. Louis XVIII, sans doute au fait des convictions républicaines du peintre refuse son élection, en 1816, à l'Institut. Lethière y est cependant, au grand damne du Roi, élu en 1818 et décoré de la Légion d'Honneur la même année. Il ouvrira un nouvel atelier où feront leurs armes des artistes comme Jean-Baptiste Gibert, né comme lui en Guadeloupe, Devéria, Rousseau, etc.

Suprême "honneur", le Métis sera fait Baron par l’Empereur. Il est indiscutable que Lethière était, à son époque, c'est à dire à la belle époque, une des personnalités les plus incontournables et les plus influentes du milieu des arts.

Permission lui fut accordé reprendre son nom de Guillon, mais aussi celui-ci de Lethière, plus connu en France, à Rome, et en Espagne. C’est sous ce nom qu’on reconnaîtra sa descendance.

Guillaume eut trois fils : Alexandre (mort très jeune sur un bateau en combattant les Anglais pour libérer la Martinique), Auguste et Lucien (filleul de Lucien Bonaparte).

Mais dès 1815 le ménage se trouva agrandi d’une fille : La Marquise Marie-Mélanie d’Hervilly-Gohier dont le père, le comte d’Hervilly, confia la garde au peintre et qui en fut à la fois le tuteur, le précepteur et le maître. Mélanie qui passe pour être une des jeune femmes les plus séduisantes et les plus cultivées de la France de ce début du IXXè siècle, « femme du monde », attentionnée, à « l’intelligence rare » et à « la grâce exquise », a donc grandi dans le foyer Lethière aux bons soins de Madame Van Zen-Lethière élevé par Guillaume Lethière, introduite par lui par dès l’âge de 15 ans à l’art de la couleur.

Mais moins que pour son père adoptif et ses talents de portraitiste, c’est pour le rôle qu’elle joua en médecine aux côtés de Samuel Hahnemann que Mélanie est rentrée dans l’histoire. En effet, elle épousa et devint le disciple et l’assistante du célèbre « Fondateur de l'Homéopathie ». Il faut noter qu’à l’époque, la pratique de l’homéopathie était officiellement réservée aux seuls hommes . C’est Hahnemann, dont le père avait lui même été peintre, qui pris soin de Lethiere ses derniers jours, quand il devint malade.

Les trois personnages reposent ensemble aux côtés de Gohier (Président du Directoire de la 1ere République et ami intime de Mélanie ) dans le même tombe (le caveau Lethière) au cimetière de Montmartre à Paris .

Après la mort d'Hahnemann, Mélanie voulut poursuivre l'oeuvre de son mari. Seule dépositaire de la science de Hahnemann, elle s’attira la jalousie des médecins de Paris de « toutes les directions d'école ». Assez rapidement, elle fut poursuivie par le Doyen de la Faculté de Médecine, Orfila, pour exercice illégal de la médecine. Elle lui fallut travailler en association avec un médecin diplômé. Elle trouva celui ci en la personne de son pupille:Charles Lethière, petit fils du peintre.

La mort de Lethiere survint le 21 avril 1832 à l’Institut devenu son domicile. Les derniers honneurs lui furent rendus par deux personnalités: Monsieur Debret, président de l’Académie des Beaux-Arts et son ami, le Général Alexandre Dumas.

le vrai Rival de David:

Témoignages et anecdotes sur la famille Lethière :

« Alexandre le Thière s’est distingué d’une manière toute particulière sur l’aviso « la Creuse » dans l’engagement nocturne contre les chaloupes anglaises en rade de saint Pierre (Martinique.) Fait prisonnier en combattant héroïquement, Alexandre le Thière mourut très jeune, par suite de ses blessures et de mauvais traitements subis sur les pontons anglais.

Son fils reçu médecin et pharmacien à paris en 1844 et 1846 adopte le système d’Hahrmann. En 1848 le 24 février il s’élança 4 fois dans le poste du château d’eau incendié pour arracher chaque fois aux flammes un militaire mutilé qu’il devait protéger contre la foule insurgée. En 1870 il fonde une ambulance importante et allait chercher les soldats aux avant-postes sans se soucier des balles. Officier de la légion d’honneur en 1878 »

Rapport du Capitaine de frégate Pénélope (février 1607) sur Alexandre Lethière fils de Guillon et sur son petit fils.

« Le peintre Lethière avait épousé Madame Van Zen (Hollandaise) ayant une fille qui fut plus tard Madame Servière.

Je me souviens avoir visité celle-ci dans son petit appartement de l’Institut. Elle me donnait des croquignoles : Madame Van Zen avait mis en pension sa fille et la maîtresse qui menait ses élèves, place de La Révolution (dans les fossés des Tuileries) et leur faisait crier « vive la République » et agiter des mouchoirs quand le couteau de la guillotine se levait! La bonne Madame Van Zen pouvait d’autant moins protester que Lethière était connue comme légitimiste par son ennemi le peintre David. Lethière s’en doutant, peignait en sifflant « ça ira » ; Madame Lethière se salissait les mains et revêtait des haillons pour faire la queue chez boulanger.

Je ne m’étonne plus que les tableaux de Brutus et de Virginie soit resté roulés 15 à 20 ans dans les cellules du Louvre. C’était l’activité de Karl Lethière qui obtient leur exposition. Je possède une esquisse de Brutus faite par Lethière lui-même.

Lethière, malgré ses opinions royalistes était fort lié avec Goyhier (un des directeurs avec Bonaparte).»

Marcel Lescot

1

2

3

4

Ci dessus, portraits des Lethière par Jean-Auguste-Dominique Ingres (Graphite):

1/Madame Guillaume Guillon Lethière et son fils Lucien , 2/Guillaume Guillon Lethière (1808), 3/ Alexandre Lethière (1815), 4/. Petite fille (Letizia?) de Lethière.

à suivre...

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Notes :

_Tous les "dossiers" sont successibles d’évoluer...

_ Les fiches sur le Portrait du Citoyen Belley et Le serment des Ancêtres sont "illustrées" de références à la poésie d'Aimé Césaire que signalent les *.

_ Les images proviennent pour la plupart du 'laboratoire de l’Agence Photographique' de la Réunion des Musée Nationaux : www.photo.rmn.fr

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment.

Ajouter un commentaire